昨日30日(木)は九州北部、中国地方、四国地方の梅雨明け発表がありましたね。大阪もそろそろ明けそうです。8月になれば一気に真夏~ってことに・・・。とはいうものの、拙稿で7月末になればトウネンの成鳥の渡りが・・・とか書き散らした手前、medaichiはトウネンを探さんといかんのです。

昨日30日(木)は九州北部、中国地方、四国地方の梅雨明け発表がありましたね。大阪もそろそろ明けそうです。8月になれば一気に真夏~ってことに・・・。とはいうものの、拙稿で7月末になればトウネンの成鳥の渡りが・・・とか書き散らした手前、medaichiはトウネンを探さんといかんのです。

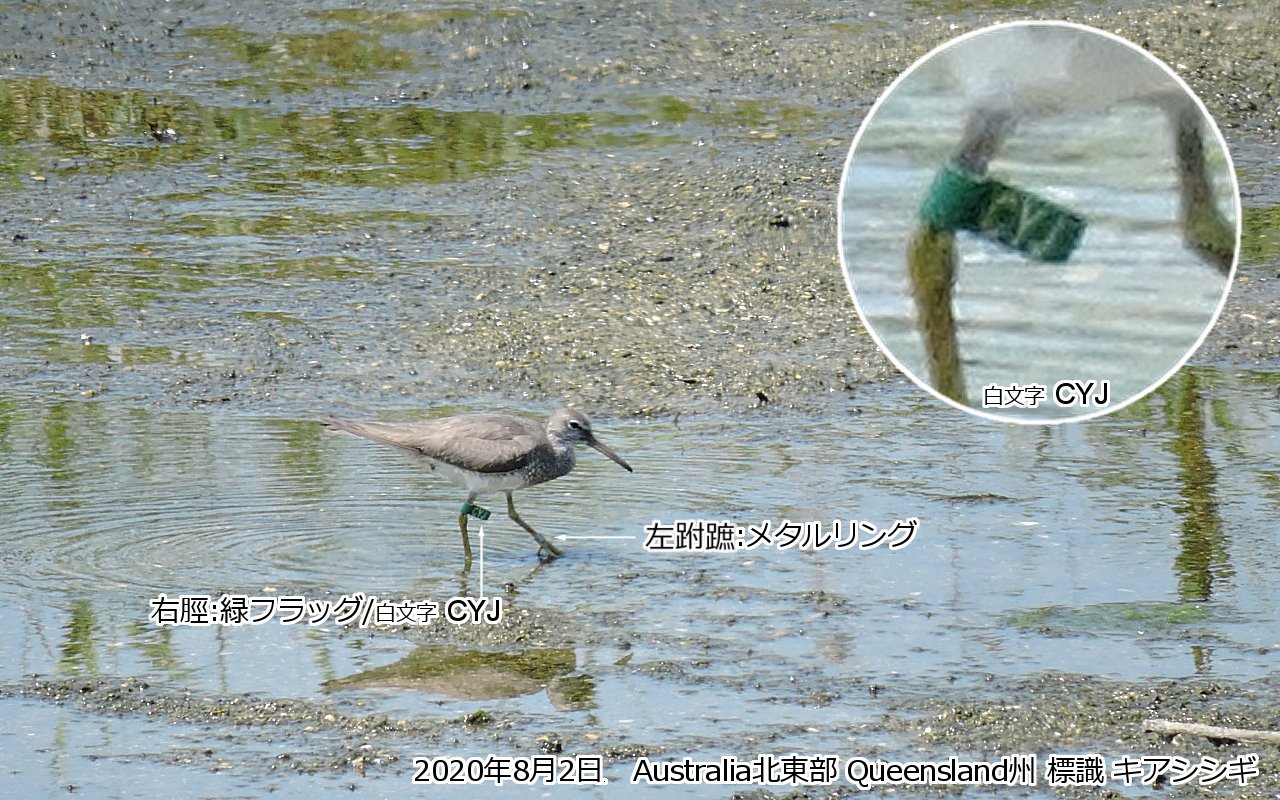

とりあえずは双眼鏡・・・。今朝の干潟、先着のアオアシシギとキアシシギに混じって見慣れたシルエットが・・・むむむ、メダイチドリではないかということで、今季初の記念撮影。メダイチはさて置き、トウネンなのですトウネン!!

おお~、いましたいました、成鳥が一羽。望遠鏡でチェックすると何やら足元が怪しい、白っぽいのがチラチラ動いている・・・。これはいきなりの標識鳥かあ~!! ってことで、陽炎の出始めた西池干潟ですが、「まあ数撮りゃ当たるだろう」とお気楽に撮影開始。で、当たりました。左跗蹠に青/白フラッグが付いていますから、宮城県鳥の海の標識でしょう。見たところ退色気味で白が焼けて黄ばんで見えます。昨年以前の標識かも。

おお~、いましたいました、成鳥が一羽。望遠鏡でチェックすると何やら足元が怪しい、白っぽいのがチラチラ動いている・・・。これはいきなりの標識鳥かあ~!! ってことで、陽炎の出始めた西池干潟ですが、「まあ数撮りゃ当たるだろう」とお気楽に撮影開始。で、当たりました。左跗蹠に青/白フラッグが付いていますから、宮城県鳥の海の標識でしょう。見たところ退色気味で白が焼けて黄ばんで見えます。昨年以前の標識かも。

ん~っ、この子は国内標識だけど、カムチャッカだのオーストラリアだのって子もなかにはいるわけなんですよね。このトウネンって子の標識を撮影しているといつも感じることがあります。スズメ位の小さな体で極北の繁殖地と南半球の越冬地を渡る野生動物のパワーもさることながら、なんというか、小さな体に秘められた本能というよりか強烈な意志のようなものをmedaichiは感じるんですよね。これはシギチドリだけでなくヒタキやムシクイ等、渡りをする野鳥達すべてに感じるわけですが、特にシギチドリ達には各地のカラー標識が装着されていて、より明確に具体的にイメージされるということになるんだろうと思います。

さて、梅雨明けとともに猛暑の夏の予感満載の今朝でしたが、medaichi的には今回紹介した小さなトウネン君にこの夏を乗り切るパワーをもらったようで、少し元気が出て来たような気がします。

お客様のミッツ黒猫さんから、カワウ標識鳥のお写真をいただいた。コメント欄に投稿していただいたのを揚げておくことに・・・。例によって左足の青リングに740と記されている。青リングは関西、といっても兵庫県伊丹市の昆陽池と滋賀県琵琶湖竹生島・伊崎ということらしい。琵琶湖の場合、メタルリング上に黄色のコイルリングが装着されているとのことだが、野鳥園での観察事例はありません。関西以外のカワウの標識情報はこちら

お客様のミッツ黒猫さんから、カワウ標識鳥のお写真をいただいた。コメント欄に投稿していただいたのを揚げておくことに・・・。例によって左足の青リングに740と記されている。青リングは関西、といっても兵庫県伊丹市の昆陽池と滋賀県琵琶湖竹生島・伊崎ということらしい。琵琶湖の場合、メタルリング上に黄色のコイルリングが装着されているとのことだが、野鳥園での観察事例はありません。関西以外のカワウの標識情報はこちら

毎度の季節ネタで恐縮。もう10年になるだろうか、レンジャのころからmedaichiらは展望塔入り口階段脇のプランタにオジギソウを植えている。NPOのN西さんに提供いただいているのだが、触れると萎むアクションの面白さに来館の子供達には人気があります。

毎度の季節ネタで恐縮。もう10年になるだろうか、レンジャのころからmedaichiらは展望塔入り口階段脇のプランタにオジギソウを植えている。NPOのN西さんに提供いただいているのだが、触れると萎むアクションの面白さに来館の子供達には人気があります。