大阪市から以下の連絡がありましたのでお知らせいたします。

大阪市から以下の連絡がありましたのでお知らせいたします。

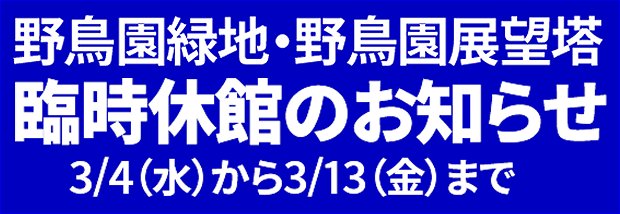

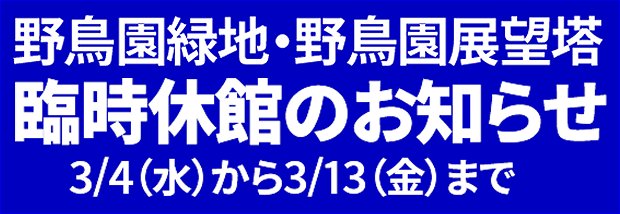

「野鳥園臨港緑地内野鳥園展望塔は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止のため、3/4(水)から3/13(金)まで、臨時休館いたします。3/14(土)以降の予定につきましては、今後決定いたします。ご来園の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。」

ということで、野鳥園展望塔はしばらくお休みさせていただきます。以後の予定は、野鳥園本サイト、当ブログでもご案内いたします。

新型コロナウイルスに不幸にして罹患された方々には、心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

ん~、3月からは野鳥たちの春の渡りが始まるのだ、4月になればシギ・チドリの季節・・・。今回の新型コロナウイルス感染症、なんとか早く終息してほしいものだ。ふつうウィルスは排出されて低温・低湿度の環境下ほど残存し、高温・高湿度になるほど死滅する傾向だから、暖かくなれば自然に低減終息していくとおもうんだが・・・。花粉症・・・これはこれで鬱陶しいWW マスク不足・・・はやくなんとかして欲しい。

まあ、家庭用マスクの80%近くが中国製で、現在、中国の物流が滞っているから早急に解決されることは難しいだろうけど、トイレットペーパとかティッシュってほとんど国産だろうに、どっかの馬鹿垂れがSNSにデマ流したもんだから大騒ぎに・・・。medaichiの近所なんかおコメまで無くなってる。ワンコのおしっこシートまで品薄に・・・、ドッグフードとシートは買ったところだから、現在我が家で必需品のストックが潤沢にあるのはワンコだけ~って、馬鹿臭いことこの上ないWW。

デマとわかっていても、実際マスク不足があったものだからタイミングが悪い。「・・・念のため~」って心理になるのも、家庭をあずかる主婦のみなさんなら致し方なしか・・・。今回の新型コロナウイルス感染症、終息しても、なんか日本人のメンタルに不快な後遺症を残していきそうだ。

まあ、確かにmedaichiは昨日「青い子や黄色い子」と言ったけれど、「青と黄色の子」と言った憶えは無いのだ。風のない穏やかな朝、「今朝はチャンス・・・」と出撃したものの、撮れたのはルリビタキの♂若君だけ。ルリビタキ♂は個体差はあるものの成鳥羽になるのに3~4年かかるらしい。ポイントは風切羽の外弁まで青くなっているかだ。この子はまだ青味がたりないようだ。

まあ、確かにmedaichiは昨日「青い子や黄色い子」と言ったけれど、「青と黄色の子」と言った憶えは無いのだ。風のない穏やかな朝、「今朝はチャンス・・・」と出撃したものの、撮れたのはルリビタキの♂若君だけ。ルリビタキ♂は個体差はあるものの成鳥羽になるのに3~4年かかるらしい。ポイントは風切羽の外弁まで青くなっているかだ。この子はまだ青味がたりないようだ。 この子は数年前の春に撮影した子だが、まだまだ不完全ではあるが風切羽の外弁に青味が感じられる。個体差のあることに鑑みて、このあたりの♂個体は第二回、あるいは第三回夏羽ということになるのだろう。

この子は数年前の春に撮影した子だが、まだまだ不完全ではあるが風切羽の外弁に青味が感じられる。個体差のあることに鑑みて、このあたりの♂個体は第二回、あるいは第三回夏羽ということになるのだろう。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月3日(金)現在も、野鳥園展望塔施設は臨時休館を継続しています。緑道・植栽部・北観察所はご利用可能です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月3日(金)現在も、野鳥園展望塔施設は臨時休館を継続しています。緑道・植栽部・北観察所はご利用可能です。