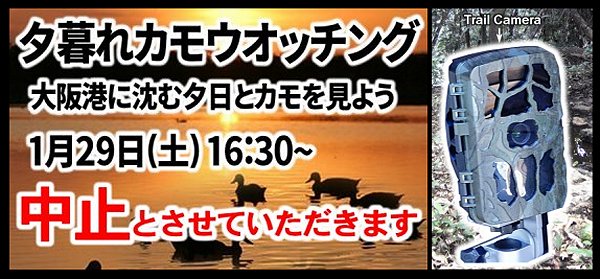

え~、野鳥園で企画した夕暮れ「カモウオッチング」なんですが、新型コロナウイルス感染症の感染のまん延防止等重点措置により順延、あわせて同措置の延長が要請されましたので中止とさせていただきました。でもって、こういうイベントの時、medaichiらは「本来夜行性のカモ達や猛禽の攻撃を避けて、越冬中のハマシギ、シロチドリ等のシギチドリも夜の干潟で採餌しています・・・」等ともっともらしいことをお話してるわけなんですが・・・「夜中じゃみえんだろ・・・」という影の声も。

え~、野鳥園で企画した夕暮れ「カモウオッチング」なんですが、新型コロナウイルス感染症の感染のまん延防止等重点措置により順延、あわせて同措置の延長が要請されましたので中止とさせていただきました。でもって、こういうイベントの時、medaichiらは「本来夜行性のカモ達や猛禽の攻撃を避けて、越冬中のハマシギ、シロチドリ等のシギチドリも夜の干潟で採餌しています・・・」等ともっともらしいことをお話してるわけなんですが・・・「夜中じゃみえんだろ・・・」という影の声も。

中止になってこのまま流れるのもくやしいので、秋の水場観察で威力を発揮してくれたトレイルカメラを干潟に置いてみようということに・・・。1回/10分で撮影することにしました。

ご覧の様に冬場の干潟は昼間は結構寂しくて、少しのカモ達やサギ達とか葦苅でいそがしくしているmedaichiくらいしかいません。

ご覧の様に冬場の干潟は昼間は結構寂しくて、少しのカモ達やサギ達とか葦苅でいそがしくしているmedaichiくらいしかいません。

で、西池干潟の中央部にカメラをセットして夜間の観察、撮影にチャレンジしてみました。カメラに内蔵の赤外線光源とレンズの関係で、ほぼ真ん中の水溜まり周辺までしか写らんでしょうがやってみましょう。

で、西池干潟の中央部にカメラをセットして夜間の観察、撮影にチャレンジしてみました。カメラに内蔵の赤外線光源とレンズの関係で、ほぼ真ん中の水溜まり周辺までしか写らんでしょうがやってみましょう。

おお~っ!! カモ類とハマシギが採餌しているのが撮影できました。大成功ってことですね。まあ潮の干満がありますから、満潮の時や干潮で汀線が遠い時はなんにも写っていません。ひたすら真っ暗WW

おお~っ!! カモ類とハマシギが採餌しているのが撮影できました。大成功ってことですね。まあ潮の干満がありますから、満潮の時や干潮で汀線が遠い時はなんにも写っていません。ひたすら真っ暗WW

コガモやヒドリガモに混じって、昼間は観察しづらいツクシガモの群れも撮影できました。

コガモやヒドリガモに混じって、昼間は観察しづらいツクシガモの群れも撮影できました。

たくさんいないのですが、シロチドリも1枚だけ確認!!

たくさんいないのですが、シロチドリも1枚だけ確認!!

なんとヘラサギとおもったらクロツラヘラサギではありませんか! 思いがけない収穫です。

なんとヘラサギとおもったらクロツラヘラサギではありませんか! 思いがけない収穫です。

いかがでしたか? 夜間の干潟ウオッチング。当然、medaichiらのNPOは調子にのって干潟や植栽部の夜間撮影を続けますから、また面白い画像が出てきたらご報告しますのでお楽しみに。

いかがでしたか? 夜間の干潟ウオッチング。当然、medaichiらのNPOは調子にのって干潟や植栽部の夜間撮影を続けますから、また面白い画像が出てきたらご報告しますのでお楽しみに。

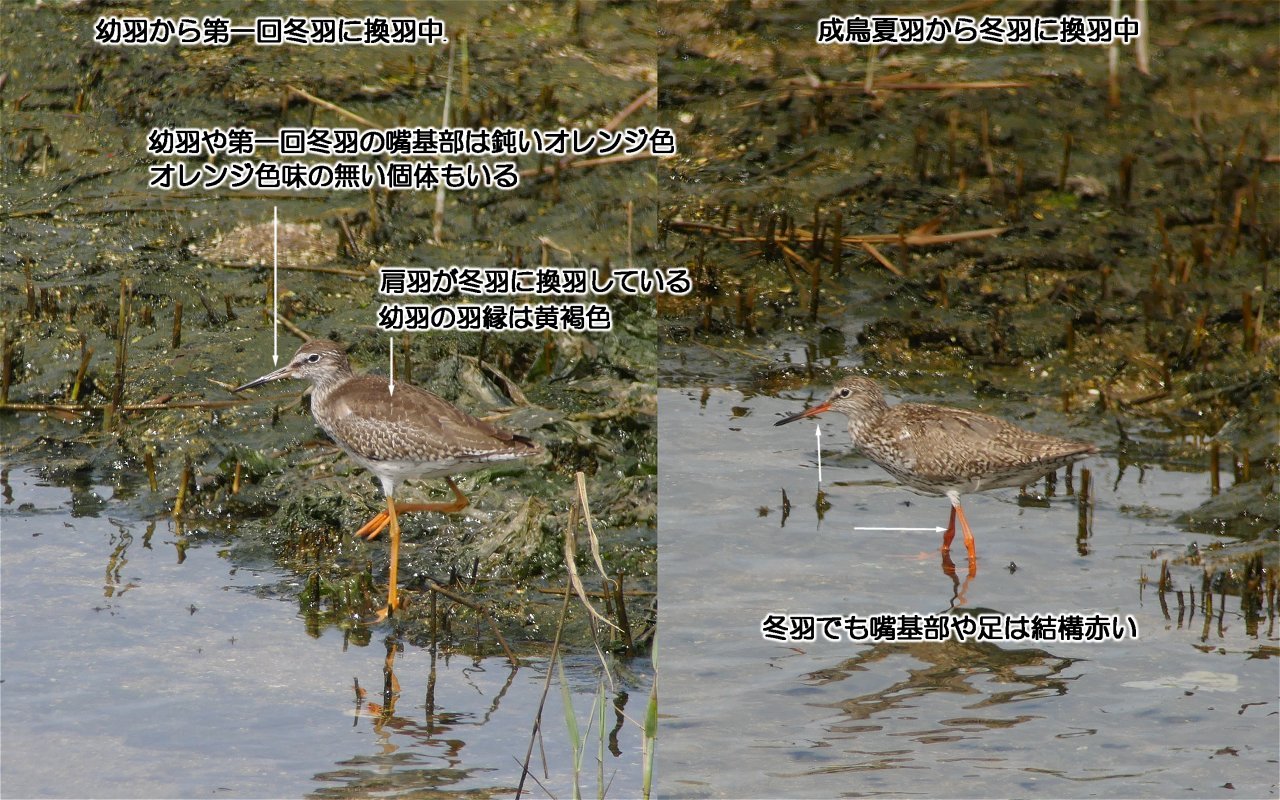

親戚筋のオオメダイチドリ大兄に展望塔前の干潟にお越しいただきました。昼近くなると水面近くの陽炎がきつくて写真はゆるいのですが勘弁願います。オオメダイチドリは1羽だけでしたがメダイチドリに混じってますので、展望塔のお客様にはややこしかったようですね。

親戚筋のオオメダイチドリ大兄に展望塔前の干潟にお越しいただきました。昼近くなると水面近くの陽炎がきつくて写真はゆるいのですが勘弁願います。オオメダイチドリは1羽だけでしたがメダイチドリに混じってますので、展望塔のお客様にはややこしかったようですね。 だらしない写真ですがメダイチドリが近くに来たので1枚・・・。ここでは嘴に注目します。オオメダイチドリの嘴のほうがずっと太くて長く見えます。脚も長いので体高も高く見えます。羽色や足の色は間違いやすいのですが、オオメダイチドリはメダイチドリほど赤くはなりません。

だらしない写真ですがメダイチドリが近くに来たので1枚・・・。ここでは嘴に注目します。オオメダイチドリの嘴のほうがずっと太くて長く見えます。脚も長いので体高も高く見えます。羽色や足の色は間違いやすいのですが、オオメダイチドリはメダイチドリほど赤くはなりません。