西池干潟にセイタカシギが3羽・・・。チラ見で、「♀adと第一回冬羽2羽か~」と流そうと思っていたら、左の個体Aに少々違和感があった。右の個体Cの足は黄色味がかった淡い灰ピンク色で第一回冬羽でいいと思ったのですが、左の個体Cの足の色は真ん中の♀adと思われる個体より僅かに淡いものの、けっこうピンク色に見えました。でもって年齢識別のために翼をパーッて広げてくれるまでまつことにしました。

西池干潟にセイタカシギが3羽・・・。チラ見で、「♀adと第一回冬羽2羽か~」と流そうと思っていたら、左の個体Aに少々違和感があった。右の個体Cの足は黄色味がかった淡い灰ピンク色で第一回冬羽でいいと思ったのですが、左の個体Cの足の色は真ん中の♀adと思われる個体より僅かに淡いものの、けっこうピンク色に見えました。でもって年齢識別のために翼をパーッて広げてくれるまでまつことにしました。

最初に右端の個体Cがパーッてしてくれました。翼の後端に白色部がありますから、この子は今年生まれの第一回冬羽ですね。スコープでよく見ると嘴基部に赤みが見えます。「SHOREBIRDS」のセイタカシギの記述で「・・・juvenile may show some reddish at base of lower mandible」とありますから嘴基部の赤味は幼鳥あるいは第一回冬羽の識別ポイントのようです。

最初に右端の個体Cがパーッてしてくれました。翼の後端に白色部がありますから、この子は今年生まれの第一回冬羽ですね。スコープでよく見ると嘴基部に赤みが見えます。「SHOREBIRDS」のセイタカシギの記述で「・・・juvenile may show some reddish at base of lower mandible」とありますから嘴基部の赤味は幼鳥あるいは第一回冬羽の識別ポイントのようです。

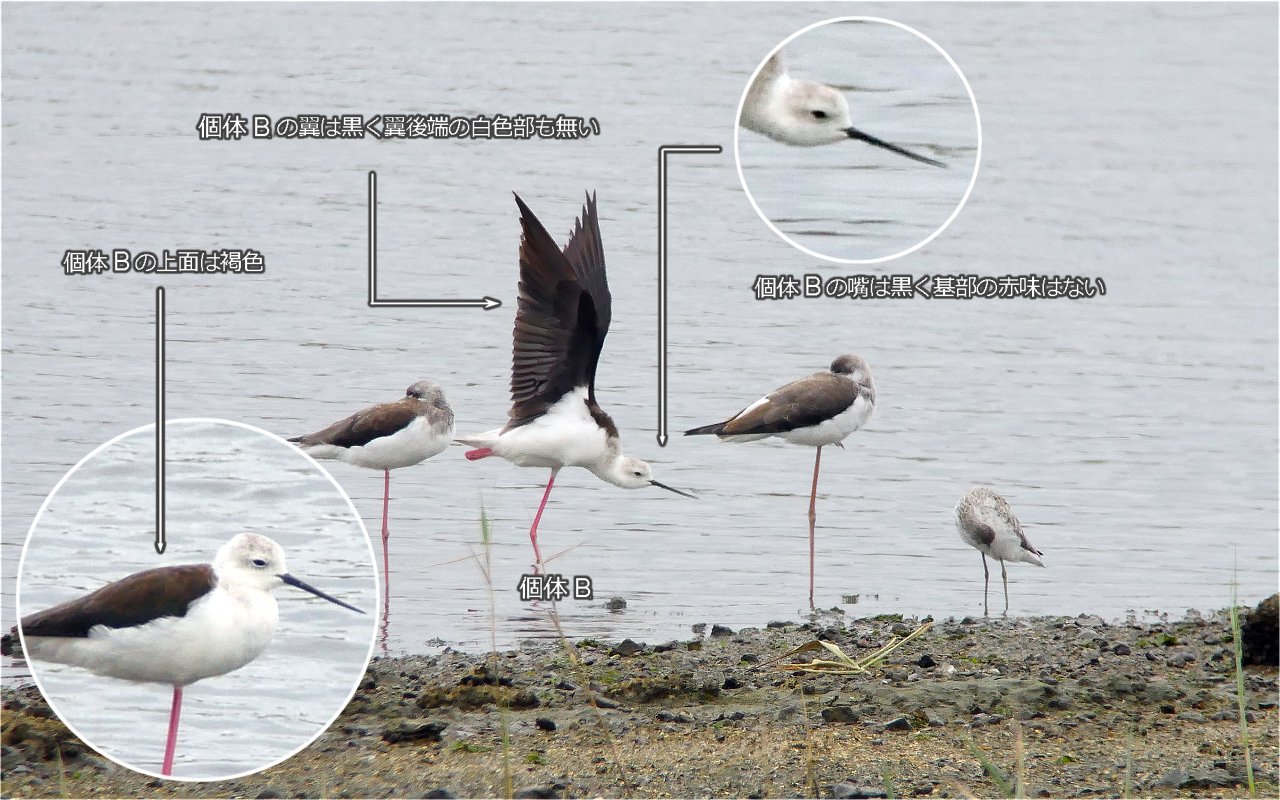

次に真ん中の個体Bがパーッと・・・。翼は脇に近い雨覆以外黒いですね。上面が褐色ですから♀の成鳥でいいでしょう。嘴も黒いです。

次に真ん中の個体Bがパーッと・・・。翼は脇に近い雨覆以外黒いですね。上面が褐色ですから♀の成鳥でいいでしょう。嘴も黒いです。

でもって左端の個体Aなのですが、パーッとしてくれると、初列風切に退色した幼羽が残っています。次列風切にも後端に白色部がある幼羽が残ります。シギは第一回冬羽は部分換羽で第二回冬羽から全換羽ですから、風切が換羽して幼羽の残るこの子は第二回冬羽となります。

でもって左端の個体Aなのですが、パーッとしてくれると、初列風切に退色した幼羽が残っています。次列風切にも後端に白色部がある幼羽が残ります。シギは第一回冬羽は部分換羽で第二回冬羽から全換羽ですから、風切が換羽して幼羽の残るこの子は第二回冬羽となります。

ことさら第二回冬羽に換羽中とするのか、成鳥羽に換羽中と区別するのか迷いましたが、成鳥♂adに比べ第二回冬羽の上面が色味が鈍く、緑がかった艶のある黒色には見えないこと、足の色も成鳥に比べると僅かに淡く、セイタカシギについては第二回冬羽は区別したほうがよさそうです。