昨日9月10日(木)、タカサゴモズが観察された。この鳥、大阪南港野鳥園では以前に記録がある。なんと2002年の9月8日から・・・。数日の差異である。先の個体の終認は2003年3月13日であるから、今回も越冬への期待が高まる。なんともわくわくさせられますね。羽衣も体色摩耗が著しいので、継続して撮影を続けていると面白いだろうなあ。このお写真はお客様の黒猫さんから提供していただきました。多謝!!

昨日9月10日(木)、タカサゴモズが観察された。この鳥、大阪南港野鳥園では以前に記録がある。なんと2002年の9月8日から・・・。数日の差異である。先の個体の終認は2003年3月13日であるから、今回も越冬への期待が高まる。なんともわくわくさせられますね。羽衣も体色摩耗が著しいので、継続して撮影を続けていると面白いだろうなあ。このお写真はお客様の黒猫さんから提供していただきました。多謝!!

ん~、ホントは今朝は週末の観察会のために西池際の葦原を刈るつもりだったんだが・・・。8時にはお客さんでいっぱいWW。この状態で干潟に立ちこんだりしようもんなら石投げられちゃうので、早々とギブアップしました。

メモ替わりに、トウネン標識鳥 左跗蹠 青/白フラッグ 宮城県鳥の海 番号不詳 7月末の鳥の海個体は成鳥だったのでこの子とは別です。あと、近くにウズラシギ1羽・写真撮れてませんがタカブシギ1羽

メモ替わりに、トウネン標識鳥 左跗蹠 青/白フラッグ 宮城県鳥の海 番号不詳 7月末の鳥の海個体は成鳥だったのでこの子とは別です。あと、近くにウズラシギ1羽・写真撮れてませんがタカブシギ1羽

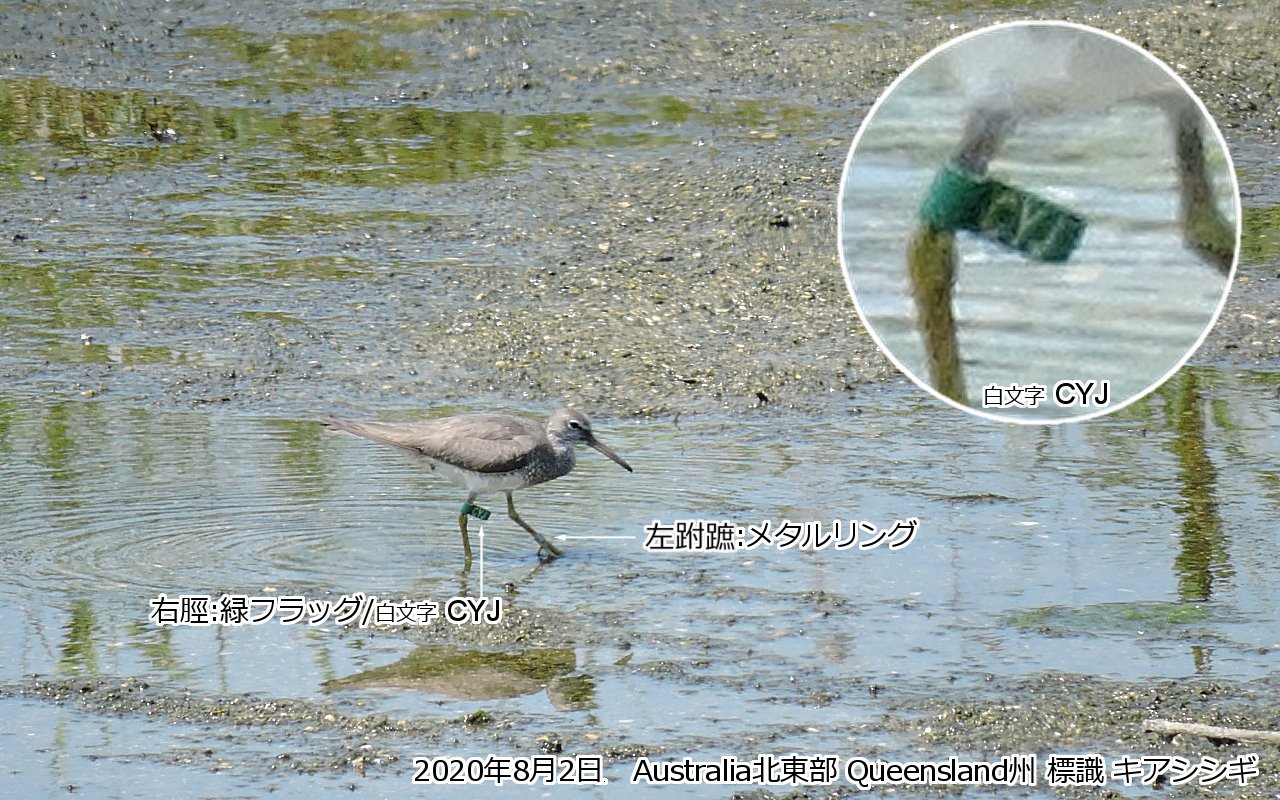

秋が近づくと、野鳥園の干潟には遠くへ旅するシギやチドリ達がやってきます。遠いものでは南半球のオーストラリア・ニュージーランドまで・・・。野鳥ガイドさんの解説で、渡りのシギやチドリを観察します。これから鳥見を始めようかという初心者の方も歓迎です。「野山の鳥はいいけどもシギやチドリはちょっと・・・」とおっしゃる方は是非ご参加ください。

秋が近づくと、野鳥園の干潟には遠くへ旅するシギやチドリ達がやってきます。遠いものでは南半球のオーストラリア・ニュージーランドまで・・・。野鳥ガイドさんの解説で、渡りのシギやチドリを観察します。これから鳥見を始めようかという初心者の方も歓迎です。「野山の鳥はいいけどもシギやチドリはちょっと・・・」とおっしゃる方は是非ご参加ください。

毎度の季節ネタで恐縮。もう10年になるだろうか、レンジャのころからmedaichiらは展望塔入り口階段脇のプランタにオジギソウを植えている。NPOのN西さんに提供いただいているのだが、触れると萎むアクションの面白さに来館の子供達には人気があります。

毎度の季節ネタで恐縮。もう10年になるだろうか、レンジャのころからmedaichiらは展望塔入り口階段脇のプランタにオジギソウを植えている。NPOのN西さんに提供いただいているのだが、触れると萎むアクションの面白さに来館の子供達には人気があります。