先日観察されたズグロカモメ・・・。お客様のK村さんにお写真を頂いたので、記事にしてみることに・・・。medaichiは普段カモメのこと書かんのは、カモメは地雷原だっつうこともありますが、通過ばっかりで園内に入らないので写真をもっていませんW じゃぁ、なんでズグロカモメなんかというと、この子達はカニが好物なもんで、よく干潟に降りてくるんで避けて通れんからです。

先日観察されたズグロカモメ・・・。お客様のK村さんにお写真を頂いたので、記事にしてみることに・・・。medaichiは普段カモメのこと書かんのは、カモメは地雷原だっつうこともありますが、通過ばっかりで園内に入らないので写真をもっていませんW じゃぁ、なんでズグロカモメなんかというと、この子達はカニが好物なもんで、よく干潟に降りてくるんで避けて通れんからです。

普通みられるユリカモメより小さいです。(ユリカモメL.約41cm、ズグロカモメL.約32cm) 黒くて太短い嘴ですぐわかります。慣れれば翼下面の暗色部の差や上面のV字班、次列風切の先端の白色帯とかで識別できます。飛んでいる姿だけ双眼鏡でチラ見して、「おっ、ズグロやね・・・」とやれればちょっと上級者の雰囲気が・・・W 無論、すべると赤恥青恥満載になりますが、そう、medaichiくらいのレベルになると気にならなくなりますWW

とはいうものの、飛翔時はおいといて静止時にすべるとかなり痛手になりますから、この際復習しておきましょう。とりあえず成鳥冬羽を揚げておきます。まあ、くちばしと、目の周りの白色部、風切先端の白色班・・・、これくらい押さえておけば大丈夫でしょう。

とはいうものの、飛翔時はおいといて静止時にすべるとかなり痛手になりますから、この際復習しておきましょう。とりあえず成鳥冬羽を揚げておきます。まあ、くちばしと、目の周りの白色部、風切先端の白色班・・・、これくらい押さえておけば大丈夫でしょう。

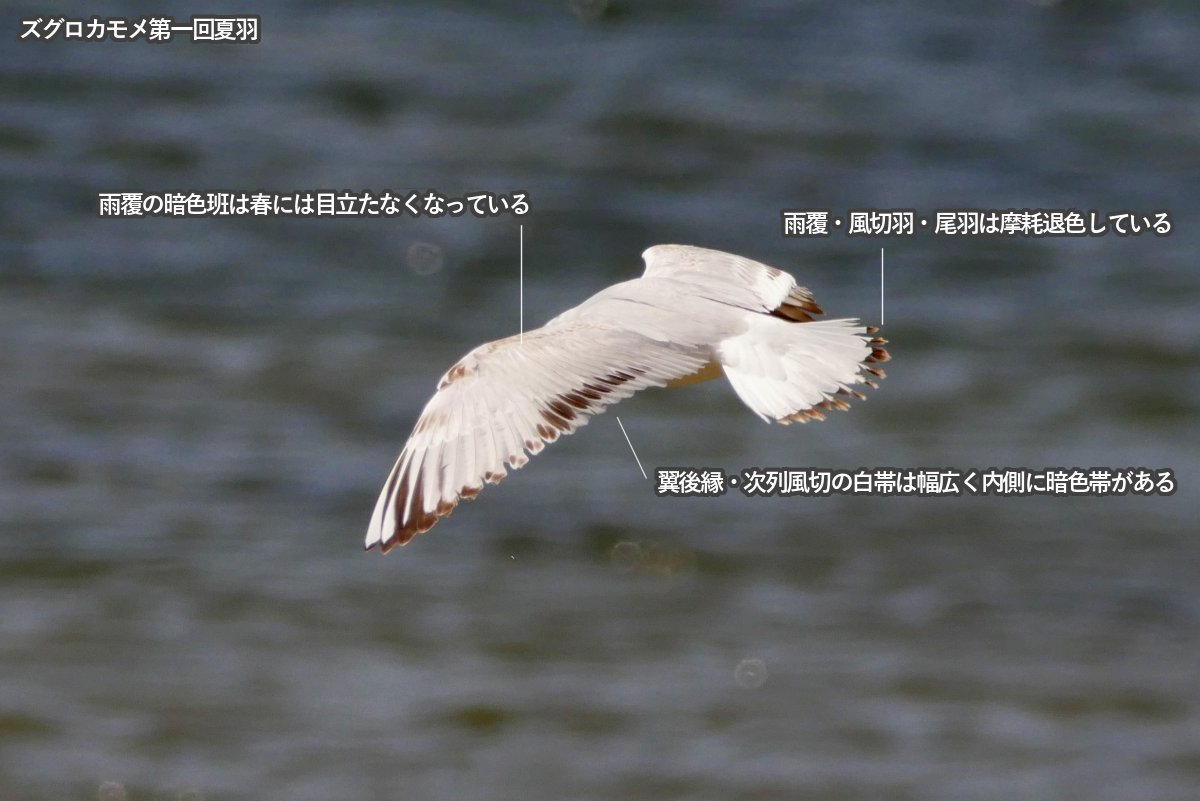

あと成鳥夏羽揚げて終わると、medaichiのブログのお客様ならブーイングかまされかねんので、第一回夏羽、来年の春から初夏にかけて見られる子達も揚げておきましょう。静止時のポイントとしては頭部の黒色の個体差がかなりあること、一見して成鳥のようでも、初列風切の白班は確認しましょう。

あと成鳥夏羽揚げて終わると、medaichiのブログのお客様ならブーイングかまされかねんので、第一回夏羽、来年の春から初夏にかけて見られる子達も揚げておきましょう。静止時のポイントとしては頭部の黒色の個体差がかなりあること、一見して成鳥のようでも、初列風切の白班は確認しましょう。

第一回夏羽になると翼上面のV字帯や三列風切の暗色部もみえなくなっていますね。雨覆、風切、尾羽も体色がすすみます。ユリカモメは暗色部がもう少し残る傾向にあるようです。ズグロカモメのような小型カモメは、一般的にはこのあとの第二回冬羽への換羽で、風切を含めた完全換羽の後、ほぼ成鳥羽となります。

第一回夏羽になると翼上面のV字帯や三列風切の暗色部もみえなくなっていますね。雨覆、風切、尾羽も体色がすすみます。ユリカモメは暗色部がもう少し残る傾向にあるようです。ズグロカモメのような小型カモメは、一般的にはこのあとの第二回冬羽への換羽で、風切を含めた完全換羽の後、ほぼ成鳥羽となります。

まあ、medaichiが成鳥夏羽と思って撮影しましたが、初列風切の白班が僅かに小さいような・・・ 「個体差だいっ!」と開き直るって手もありますが、この場合は謙虚に「第二回夏羽の可能性も考えられるかも知れません。」としておくのが無難かもW

まあ、medaichiが成鳥夏羽と思って撮影しましたが、初列風切の白班が僅かに小さいような・・・ 「個体差だいっ!」と開き直るって手もありますが、この場合は謙虚に「第二回夏羽の可能性も考えられるかも知れません。」としておくのが無難かもW

でもって、medaichi程度の鳥屋がカモメをグダグタ言うのは自殺行為なので、カモメのお題は終了とさせていただきます~W