今日は定休日でしたが、medaichiは本サイトのメンテに・・・。ん~、medaichiは、このブログもそうだけど、本サイトにも来場者のカウンタをつけていないんだが、アクセスを見てみると、8月に入って、シーズン前なのに数千人、ブログだけで千数百人の来場者がおられた。毎度のことながら、ちょっと考えさせられますねえ・・・、遊んでてええんやろか?W?W

今日は定休日でしたが、medaichiは本サイトのメンテに・・・。ん~、medaichiは、このブログもそうだけど、本サイトにも来場者のカウンタをつけていないんだが、アクセスを見てみると、8月に入って、シーズン前なのに数千人、ブログだけで千数百人の来場者がおられた。毎度のことながら、ちょっと考えさせられますねえ・・・、遊んでてええんやろか?W?W

野鳥園本サイトの観察記録をみていただければ、お盆を過ぎて賑やかになってきたのがおわかりかと。まあ、テキストだけだと雰囲気伝わらんかも~。なもんで、暑くなる前にちょこっと撮影してみた。

でもって欲張ったW 1枚・・・、シギチドリが6種写っています。野鳥園のお客様なら、どうってことないですねW 手前の干潟上に左から、トウネン、オオメダイチドリ、葦かぶりでメダイチドリ、ダイゼンですね。真ん中の、水辺に立ちこんだ5羽の群れはどうですか? 左の子が大きく見えますね。

はい、オオソリハシシギとアオアシシギでした。秋のオオソリハシシギは幼鳥が多いのだけれど、早い時期は成鳥もいるようです。近くで撮れてませんからわかりづらいですが、すでに肩羽あたりに冬羽がちらほらしておもしろいですよ。

はい、オオソリハシシギとアオアシシギでした。秋のオオソリハシシギは幼鳥が多いのだけれど、早い時期は成鳥もいるようです。近くで撮れてませんからわかりづらいですが、すでに肩羽あたりに冬羽がちらほらしておもしろいですよ。

チュウシャクシギもいます。他にはキョウジョシギが綺麗でした。左丸のオオメダイチドリ君、くちばしもぶっといですが、足も長いですね。右丸のメダイチドリと比べてみてください。他にはソリハシシギ君やイソシギ、タカブシギと思われた子もファインダを横切りましたが撮れてません。

チュウシャクシギもいます。他にはキョウジョシギが綺麗でした。左丸のオオメダイチドリ君、くちばしもぶっといですが、足も長いですね。右丸のメダイチドリと比べてみてください。他にはソリハシシギ君やイソシギ、タカブシギと思われた子もファインダを横切りましたが撮れてません。

撮影した画像をプレヴュでチェックしていると「チィ~~」と声が・・・ おお~、いましたいました、野鳥園に今いるカワセミはこの子です。1枚しか撮らせてくれませんでしたから、素っ気ない写真ですが・・・。

撮影した画像をプレヴュでチェックしていると「チィ~~」と声が・・・ おお~、いましたいました、野鳥園に今いるカワセミはこの子です。1枚しか撮らせてくれませんでしたから、素っ気ない写真ですが・・・。

8月ごろからたいていカワセミが観察できるのですが、ほとんど若鳥です。良い環境は、成鳥が縄張りしていて、若鳥たちは、こんな海岸・河口部まで拡散していくのでしょう。見かけたら「頑張れ~」って応援してあげましょう。

朝は涼しくてやっと秋の気配が・・・。ダイゼンが展望塔前に来た。

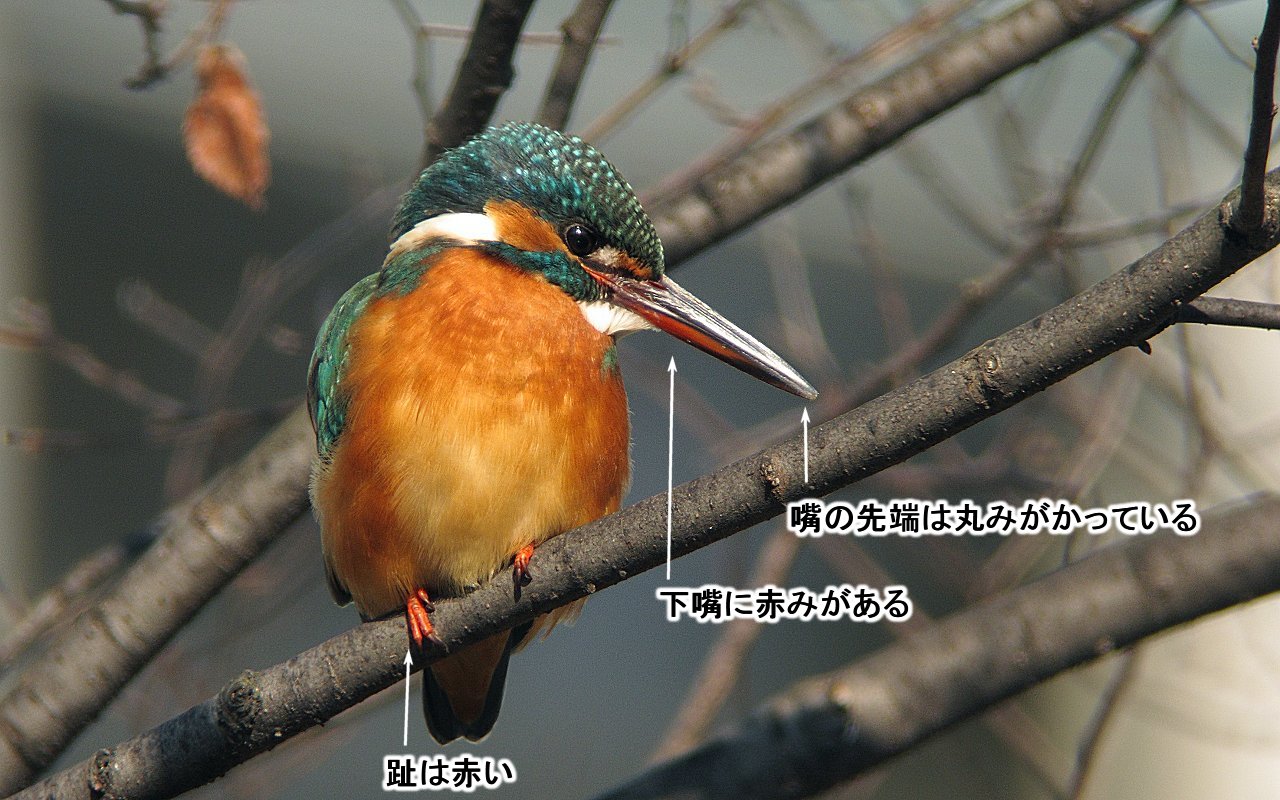

朝は涼しくてやっと秋の気配が・・・。ダイゼンが展望塔前に来た。 今いるカワセミはこの子。遠くて逆光・・・。まあ、いいや、若い子ですね、胸が褐色かかってます。でもって、若鳥のくちばしは先端が鋭くて、上下とも黒く見えます。近くで撮影すると♀個体だと下嘴に赤みがかかっているのもいるようです。趾(あしゆび)が正面から見ると黒っぽいですね。

今いるカワセミはこの子。遠くて逆光・・・。まあ、いいや、若い子ですね、胸が褐色かかってます。でもって、若鳥のくちばしは先端が鋭くて、上下とも黒く見えます。近くで撮影すると♀個体だと下嘴に赤みがかかっているのもいるようです。趾(あしゆび)が正面から見ると黒っぽいですね。 参考までに、medaichi宅の近所の公園で撮影した♀成鳥の写真を揚げておきます。成鳥の胸はオレンジ色かかってみえます。嘴は先端が摩滅して丸味かかり、下嘴に赤みがあります。♂は上下黒いですね。趾は赤く見えます。

参考までに、medaichi宅の近所の公園で撮影した♀成鳥の写真を揚げておきます。成鳥の胸はオレンジ色かかってみえます。嘴は先端が摩滅して丸味かかり、下嘴に赤みがあります。♂は上下黒いですね。趾は赤く見えます。

このブログでも紹介したが、2018年10月5日のトウネン標識鳥だ。「むむふふっW、去年、幼鳥で来たんなら、大人になって、また野鳥園に来てくれたのかな~」と不埒な妄想竹を生やしまくるmedaichi・・・。

このブログでも紹介したが、2018年10月5日のトウネン標識鳥だ。「むむふふっW、去年、幼鳥で来たんなら、大人になって、また野鳥園に来てくれたのかな~」と不埒な妄想竹を生やしまくるmedaichi・・・。

撮影した画像をプレヴュでチェックしていると「チィ~~」と声が・・・ おお~、いましたいました、野鳥園に今いるカワセミはこの子です。1枚しか撮らせてくれませんでしたから、素っ気ない写真ですが・・・。

撮影した画像をプレヴュでチェックしていると「チィ~~」と声が・・・ おお~、いましたいました、野鳥園に今いるカワセミはこの子です。1枚しか撮らせてくれませんでしたから、素っ気ない写真ですが・・・。