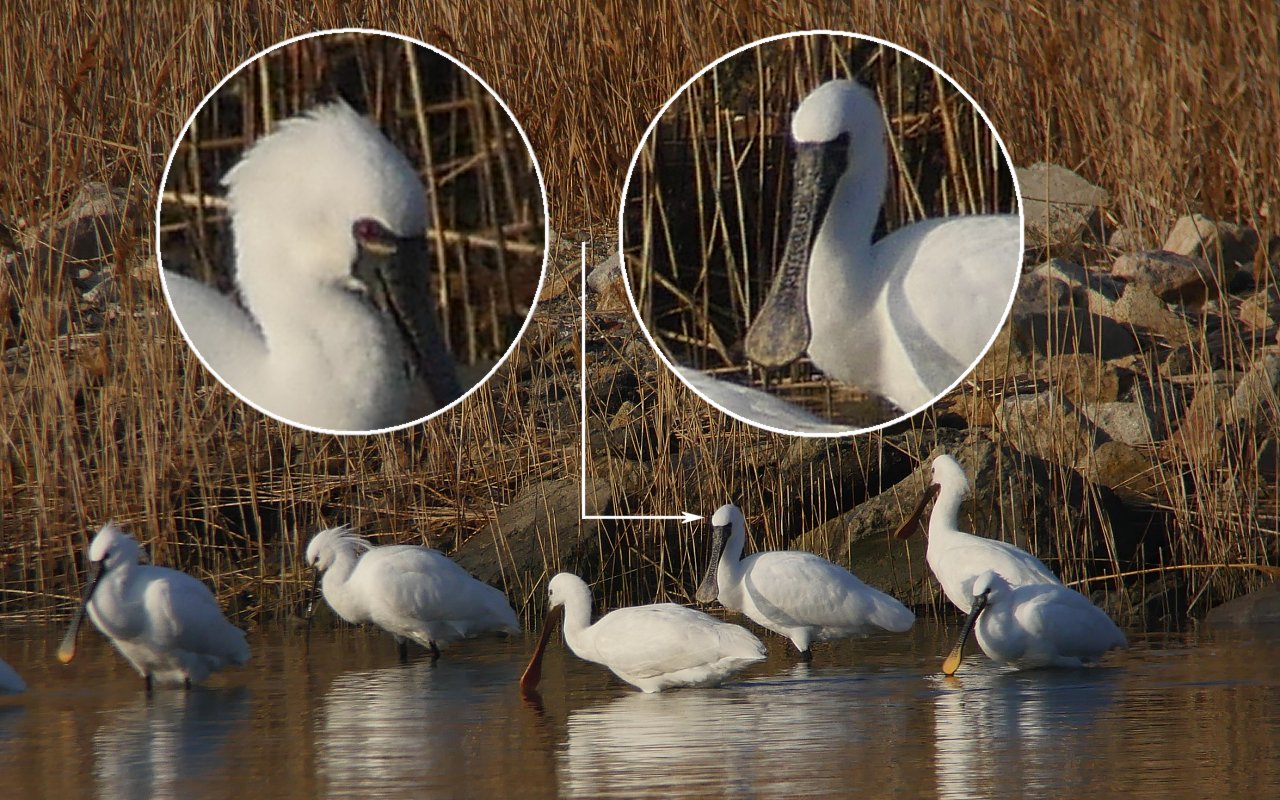

今朝がたヘラサギ4羽の群れに3羽飛んできた。よく見ると今季初のクロツラヘラサギが1羽混じっていた。本サイトの方でお気楽に「成鳥に見えます。検証はブログで・・・」等と書いちゃったもんで、こちらで検証する羽目に・・・

今朝がたヘラサギ4羽の群れに3羽飛んできた。よく見ると今季初のクロツラヘラサギが1羽混じっていた。本サイトの方でお気楽に「成鳥に見えます。検証はブログで・・・」等と書いちゃったもんで、こちらで検証する羽目に・・・

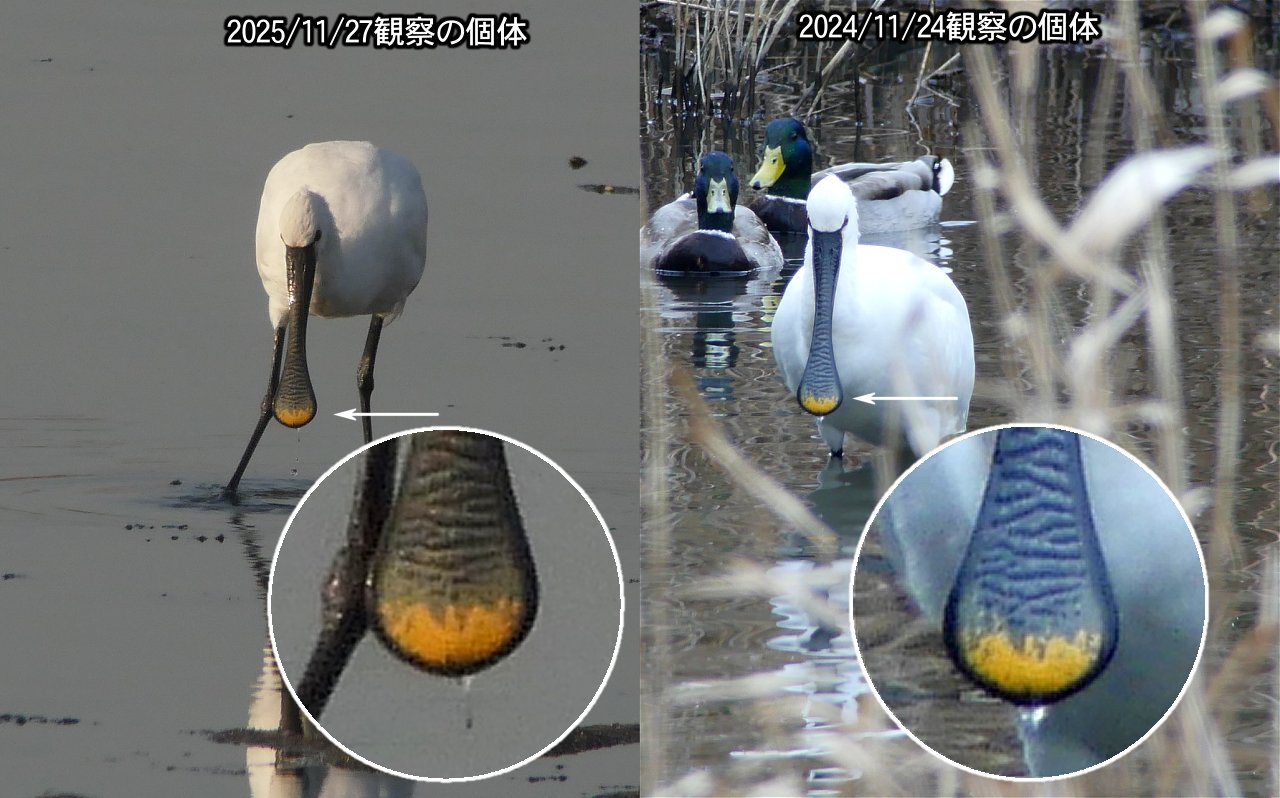

冠羽は目立ちませんね。虹彩には赤味を感じます。台湾のクロツラヘラサギ保育学会のサイトを見ると、「3齢冬の個体は嘴の横縞が3/4に至り、ほとんどの個体の目下に細長い黄色の斑点が現れる」との記載があります。3齢冬以上の個体でいいとは思うのですが・・・

冠羽は目立ちませんね。虹彩には赤味を感じます。台湾のクロツラヘラサギ保育学会のサイトを見ると、「3齢冬の個体は嘴の横縞が3/4に至り、ほとんどの個体の目下に細長い黄色の斑点が現れる」との記載があります。3齢冬以上の個体でいいとは思うのですが・・・

初列風切について、「ほとんどの風切が白くなり外側数枚の初列に黒い羽軸が残る」と書かれているので、例によってお客様のY田さんとY下さんに飛翔写真を提供いただきました。

ああ~、初列風切はほとんど白いですねえ。でも最外側のP10がなんか怪しい雰囲気がありますねえ。でもって、なおもクロツラヘラサギ保育学会のサイトを読み進むと4齢の鳥についての記載で「風切と羽軸の大部分が白くなり最外側の暗色部が残る個体もいる」とありましたから、今季初のクロツラヘラサギ君は、medaichi的には成鳥未満のsubad、4齢冬の可能性大としておきましょうか。

ああ~、初列風切はほとんど白いですねえ。でも最外側のP10がなんか怪しい雰囲気がありますねえ。でもって、なおもクロツラヘラサギ保育学会のサイトを読み進むと4齢の鳥についての記載で「風切と羽軸の大部分が白くなり最外側の暗色部が残る個体もいる」とありましたから、今季初のクロツラヘラサギ君は、medaichi的には成鳥未満のsubad、4齢冬の可能性大としておきましょうか。