今朝は早くからキビタキ狙いMAXで来たのに、キビタキ君は複数さえずっていましたが、撮らせてくれるつもりは全くないようでした(W)そのかわり、展望塔前の植込みにノビタキの♂君がずっと出続けてくれました。南西寄りの強風を避けて、展望塔際に身を寄せていたようです。褐色の幼羽の残る第一回夏羽の若♂君ですが、去年生まれて厳しい冬を乗り越え、また帰ってきてくれました。有難う、可愛く撮ってあげました(W)皆さんで「頑張れ~」って応援してやってくださいね。

今朝は早くからキビタキ狙いMAXで来たのに、キビタキ君は複数さえずっていましたが、撮らせてくれるつもりは全くないようでした(W)そのかわり、展望塔前の植込みにノビタキの♂君がずっと出続けてくれました。南西寄りの強風を避けて、展望塔際に身を寄せていたようです。褐色の幼羽の残る第一回夏羽の若♂君ですが、去年生まれて厳しい冬を乗り越え、また帰ってきてくれました。有難う、可愛く撮ってあげました(W)皆さんで「頑張れ~」って応援してやってくださいね。

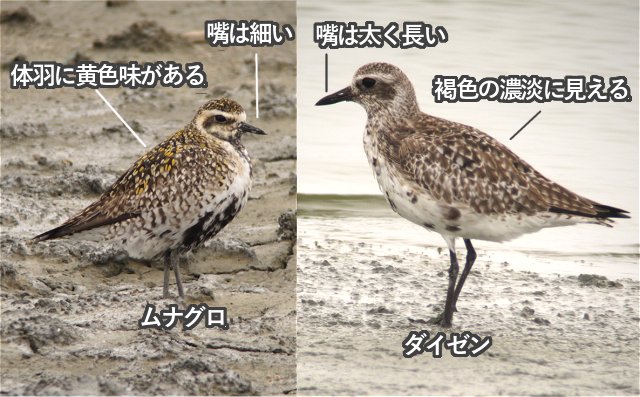

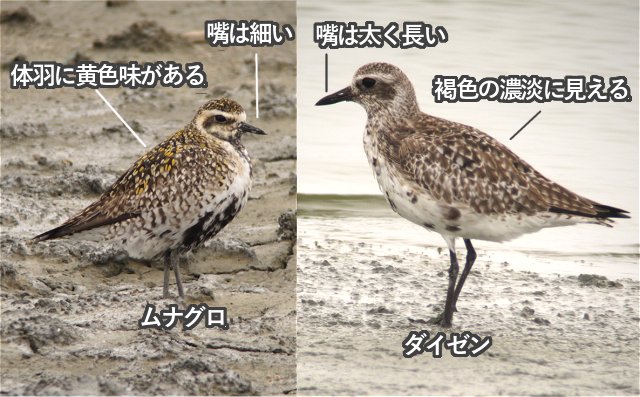

可愛いノビタキ君はいいんですが、なにやら西池干潟をのそのそ歩いている子が、ムナグロかなと思ったら、よく見れば久しぶりのダイゼンでした。お腹にポチポチと黒い夏羽が見えますね。お客さんにムナグロとの違いを聞かれたので、乏しい写真をかき集めて「今更、人に聞けないシリーズ・・・ムナグロvsダイゼン」ってわけでもないですが、まあ復習をかねていきましょうか。

可愛いノビタキ君はいいんですが、なにやら西池干潟をのそのそ歩いている子が、ムナグロかなと思ったら、よく見れば久しぶりのダイゼンでした。お腹にポチポチと黒い夏羽が見えますね。お客さんにムナグロとの違いを聞かれたので、乏しい写真をかき集めて「今更、人に聞けないシリーズ・・・ムナグロvsダイゼン」ってわけでもないですが、まあ復習をかねていきましょうか。

まずは大きさですね。計測値でキアシシギが23-27cm、アオアシシギが30-35cmって言いますから、嘴の長さを考慮しても、その位違う。ダイゼンは二回り位大きいです。慣れたフィールドだったり、他の鳥と一緒にいればわかるんですが単独だと「あれれっ?」と思うこともあるかもしれませんね。上の写真は以前、野鳥園にいたのを、こういうこともあろうかと撮っておいたものです。

まずは大きさですね。計測値でキアシシギが23-27cm、アオアシシギが30-35cmって言いますから、嘴の長さを考慮しても、その位違う。ダイゼンは二回り位大きいです。慣れたフィールドだったり、他の鳥と一緒にいればわかるんですが単独だと「あれれっ?」と思うこともあるかもしれませんね。上の写真は以前、野鳥園にいたのを、こういうこともあろうかと撮っておいたものです。

次は、嘴を見てみましょう。ムナグロの方がほっそりとした感じです。ダイゼンの嘴は太くて長いのがわかるでしょうか。この時期の体の上面の羽もムナグロは黄色味を帯びた部分がありますが、ダイゼンは褐色の濃淡だけです。ダイゼンの英名を「Grey Plover」、ムナグロを「Golden Plover」と言いますから、英語のほうが羽色がイメージできて覚えやすいです。

次は、嘴を見てみましょう。ムナグロの方がほっそりとした感じです。ダイゼンの嘴は太くて長いのがわかるでしょうか。この時期の体の上面の羽もムナグロは黄色味を帯びた部分がありますが、ダイゼンは褐色の濃淡だけです。ダイゼンの英名を「Grey Plover」、ムナグロを「Golden Plover」と言いますから、英語のほうが羽色がイメージできて覚えやすいです。

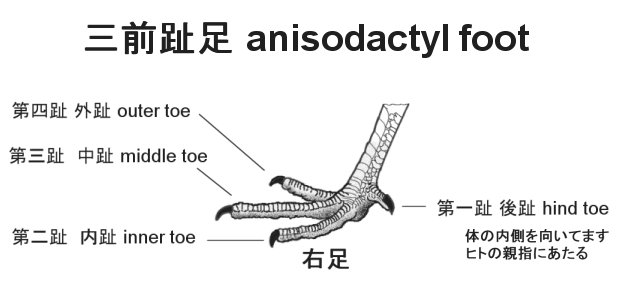

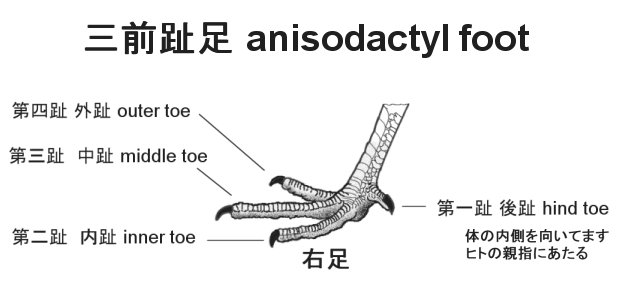

図鑑に書かれているのですが、チドリの仲間は三本趾(あしゆび)で後趾がありません。ところがダイゼンもムナグロもチドリの仲間ですが、ダイゼンにはシギ類と同じく後趾があると書かれています。正しくは、「ダイゼンには他のチドリ類にない後趾の痕跡がある。」でしょう。痕跡ですから望遠鏡でも見えないかもしれませんし、写真でも確認できない場合があります。

図鑑に書かれているのですが、チドリの仲間は三本趾(あしゆび)で後趾がありません。ところがダイゼンもムナグロもチドリの仲間ですが、ダイゼンにはシギ類と同じく後趾があると書かれています。正しくは、「ダイゼンには他のチドリ類にない後趾の痕跡がある。」でしょう。痕跡ですから望遠鏡でも見えないかもしれませんし、写真でも確認できない場合があります。

以前に描いたイラストがありますから、鳥の趾(あしゆび)について復習しておきましょうね。探鳥会なんかで「・・・後趾があるからダイゼンだね。後趾ってヒトの親指・・・」とかつぶやくと、まあベテランの雰囲気がそこはかとなく醸し出されるでしょうが「じゃ、内側の趾は・・・?」とか質問が飛んでくるかもね。

鳥の趾(あしゆび)の数は基本的には 4 本です、1 趾が後方を向き、3 趾は前方を向き、三前趾足と呼ばれています。第 1 趾は後趾、第 2 趾(内側)は内趾、第 3 趾(中央)は中趾、第 4 趾(外側)を外趾といいます。

このように、普通、枝に止まらない鳥は後趾が高い位置にあって、短いですね。サギとツルで比較したらわかるかな。とはいっても「チドリの後趾の一本が退化しているものが多いのは、速く走る、速く歩くのに都合が良いためです。」なんて解説もされているようですが、これってどうなんでしょうね。ダチョウなんか退化して趾は2本だけど、地上をうろうろしてるタヒバリやツメナガセキレイなんかの後趾は発達してるのとちがうかな、爪長いし~。ミツユビカモメ / 三趾鴎なんて地上を素早く走り回るなんてイメージ無いし~。 どなたかご存知の方ありましたら教えてください。

近所の造成地の水たまりのハマシギに小さなシギが2羽くっついていた。寸詰まりの体形と細長い嘴、トウネンより足が長く見えます。風切羽も尾羽より突出していたので、ヨーロッパトウネンだと判断しました。

近所の造成地の水たまりのハマシギに小さなシギが2羽くっついていた。寸詰まりの体形と細長い嘴、トウネンより足が長く見えます。風切羽も尾羽より突出していたので、ヨーロッパトウネンだと判断しました。 おおっ! 図鑑の解説にあるような前傾姿勢・・・典型的なヨーロッパトウネンのシルエットW 下列の肩羽が短く見えるのと、初列も摩耗してるように見えたので第一回冬羽でいいと思います。とはいうものの、成鳥冬羽を近くでちゃんと見ていないから怪しいことこの上ない・・・W

おおっ! 図鑑の解説にあるような前傾姿勢・・・典型的なヨーロッパトウネンのシルエットW 下列の肩羽が短く見えるのと、初列も摩耗してるように見えたので第一回冬羽でいいと思います。とはいうものの、成鳥冬羽を近くでちゃんと見ていないから怪しいことこの上ない・・・W かなり羽毛を膨らませていても関節部が見えます。おまけで、以下にトウネンの画像も揚げときますが、冬羽の写真を持っていませんのであしからず。体形を比較してみてください。

かなり羽毛を膨らませていても関節部が見えます。おまけで、以下にトウネンの画像も揚げときますが、冬羽の写真を持っていませんのであしからず。体形を比較してみてください。

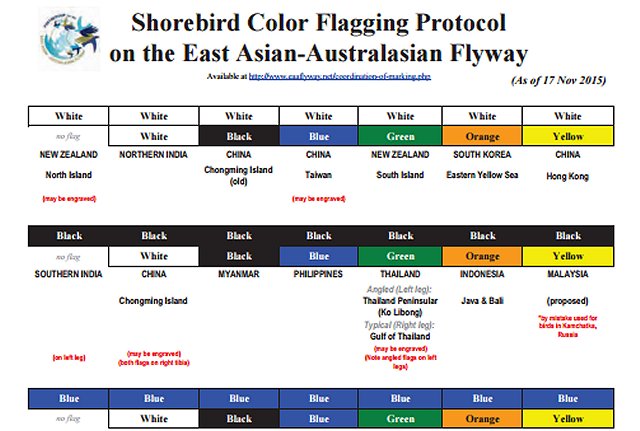

こんな風に国別、標識地ごとの標識のカラーの組み合わせを書いてくれているpdfです。今回、中段右端マレイシアの稿に「間違えて、カムチャッカの鳥に付けられてるから注意・・・」と書いてあっただけでしたW 本サイトにご大層なページを書いてますが、「このpdf見りゃ判るけど、なんか見ずらいなぁ・・・」で始まって、内外のサイトとか探したんですが情報量や視覚的に、「なんだかなぁ~」ということで、まあ、仮にもシギチドリ関係のNGOってことになってるんだから「自分で書くしかないか~」と、勢いで更新中W

こんな風に国別、標識地ごとの標識のカラーの組み合わせを書いてくれているpdfです。今回、中段右端マレイシアの稿に「間違えて、カムチャッカの鳥に付けられてるから注意・・・」と書いてあっただけでしたW 本サイトにご大層なページを書いてますが、「このpdf見りゃ判るけど、なんか見ずらいなぁ・・・」で始まって、内外のサイトとか探したんですが情報量や視覚的に、「なんだかなぁ~」ということで、まあ、仮にもシギチドリ関係のNGOってことになってるんだから「自分で書くしかないか~」と、勢いで更新中W

お昼過ぎに「ハジロコチドリがいるよ~、北観察所がちかいよ。」とTELが・・・、みんな、ドドドドッと北観察所へ。途中、「飛んで、展望塔に近づいたよ~」とTEL。でもって、展望塔へドドドド・・・(W) なんとか間に合ったものの、北池の牡蠣礁・・・、100m以上あるし~、曇り空だし~、「こんなん、写真にならへんやん・・・」と文句たらたら

お昼過ぎに「ハジロコチドリがいるよ~、北観察所がちかいよ。」とTELが・・・、みんな、ドドドドッと北観察所へ。途中、「飛んで、展望塔に近づいたよ~」とTEL。でもって、展望塔へドドドド・・・(W) なんとか間に合ったものの、北池の牡蠣礁・・・、100m以上あるし~、曇り空だし~、「こんなん、写真にならへんやん・・・」と文句たらたら