10/19のアカアシシギとツルシギの端折った記事でお客様に質問とかいただいて、意外に( 失礼W )アカアシシギ君に関心のある方多いようで驚きました。写真を撮っておられる諸兄にも断片的というか、未整理で覚えておられるもんで煮詰まっちゃってる方も見受けますので、平素、「図鑑に書いてあることが実際のフィールドでどう見えるか、きちんと確認しましょう。」等と言わせていただいてるので、まぁちょっとオマケ記事を・・・

10/19のアカアシシギとツルシギの端折った記事でお客様に質問とかいただいて、意外に( 失礼W )アカアシシギ君に関心のある方多いようで驚きました。写真を撮っておられる諸兄にも断片的というか、未整理で覚えておられるもんで煮詰まっちゃってる方も見受けますので、平素、「図鑑に書いてあることが実際のフィールドでどう見えるか、きちんと確認しましょう。」等と言わせていただいてるので、まぁちょっとオマケ記事を・・・

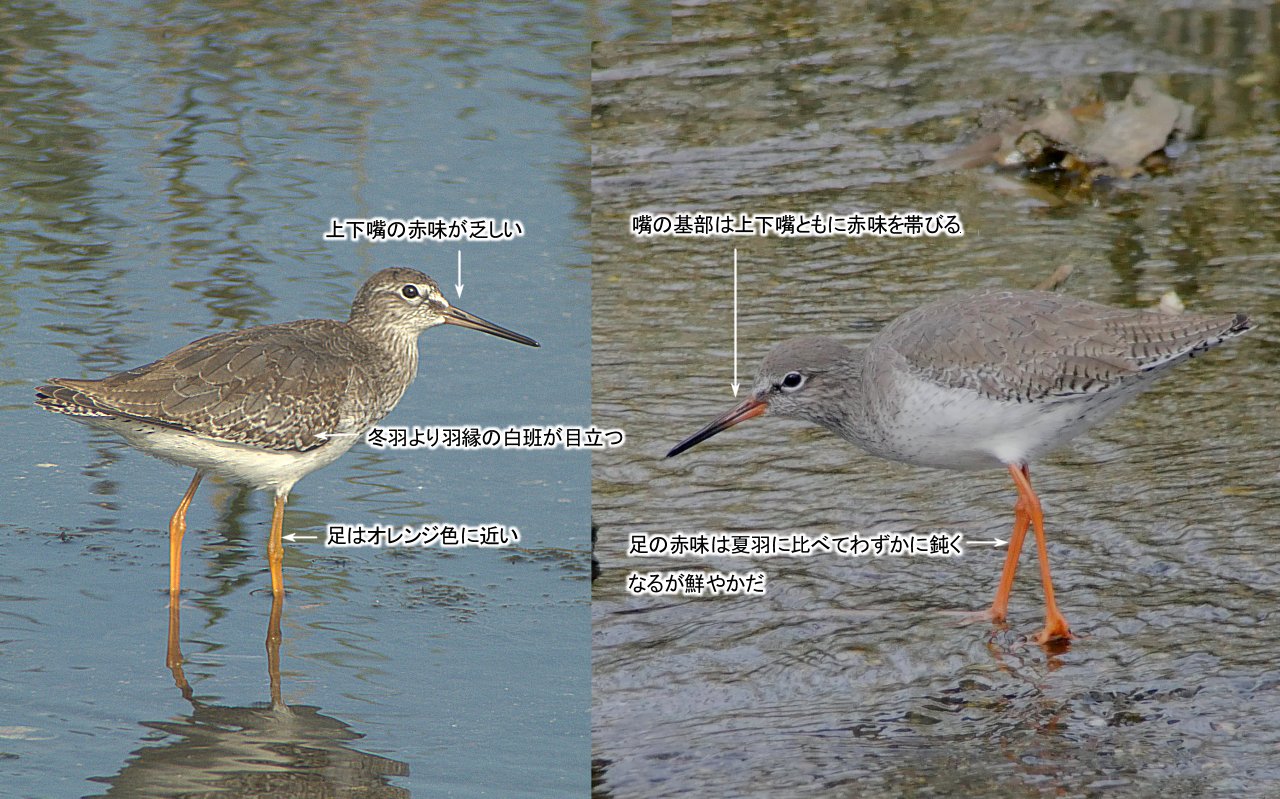

幼羽は孵化後の最初の正羽でシギの場合、渡りの早い頃(8月~10月)に見られます。以降一般的には体羽の一部・・・(主に肩羽が目につきますしわかりやすいと思います)を換羽して第一回冬羽となります。頭や体下面よりもわかりやすいので、まず肩羽に注目する癖を身につけましょう。上の写真では、第一回冬羽に換羽中の肩羽が灰色に細い羽軸の冬羽に換羽しているのがわかりますね。

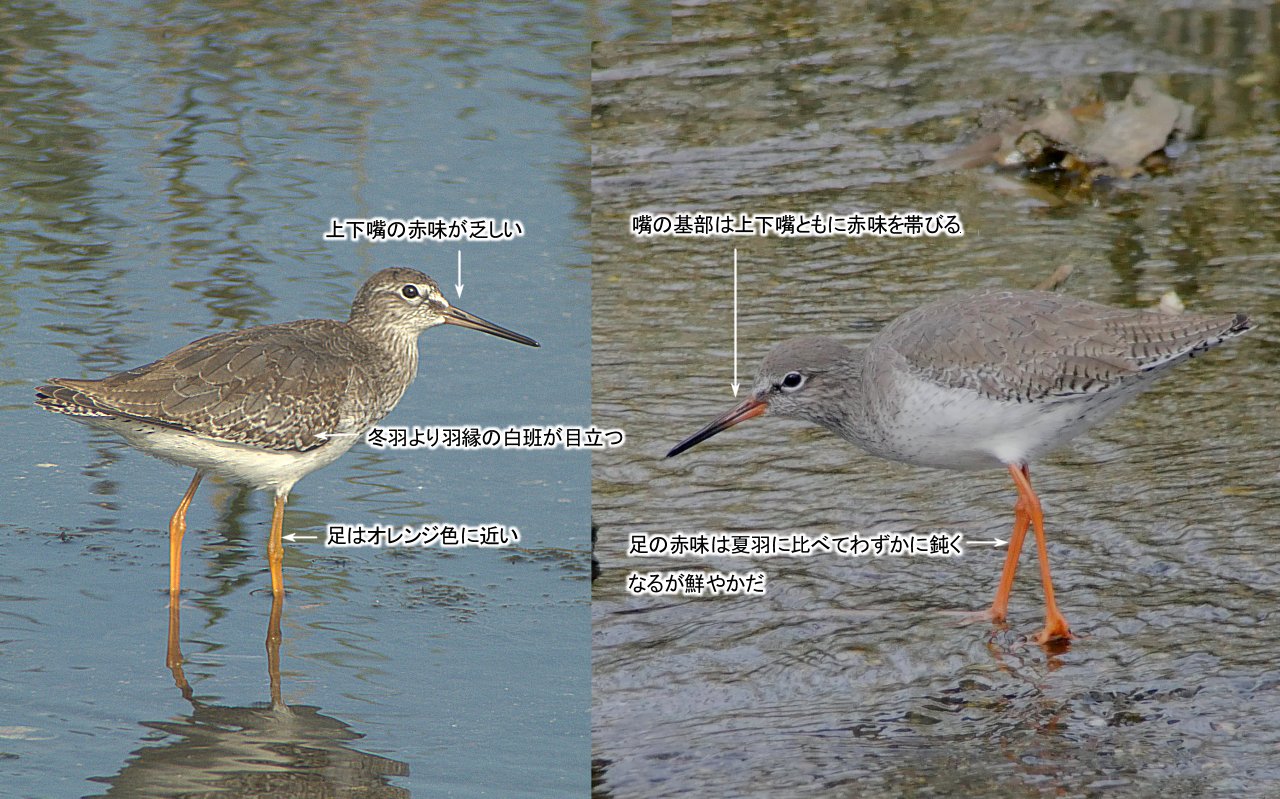

野鳥というとまず羽に注目しがちなんですが、羽の生えていないところ裸出部も年齢の識別に役立ちます。アカアシシギはその名の通り赤い足が特徴なんですが、幼鳥や第一回冬羽の場合、足はどちらかというとオレンジ色っぽく見えます。成鳥の場合、夏羽よりは幾分鈍くはなりますが冬羽でも赤く鮮やかです。上下嘴基部も若い鳥では赤みが乏しくほとんど無い個体もいます。でも、写真の場合は撮影時刻や個々の設定で赤色がかる場合がありますから注意してくださいね。

野鳥というとまず羽に注目しがちなんですが、羽の生えていないところ裸出部も年齢の識別に役立ちます。アカアシシギはその名の通り赤い足が特徴なんですが、幼鳥や第一回冬羽の場合、足はどちらかというとオレンジ色っぽく見えます。成鳥の場合、夏羽よりは幾分鈍くはなりますが冬羽でも赤く鮮やかです。上下嘴基部も若い鳥では赤みが乏しくほとんど無い個体もいます。でも、写真の場合は撮影時刻や個々の設定で赤色がかる場合がありますから注意してくださいね。

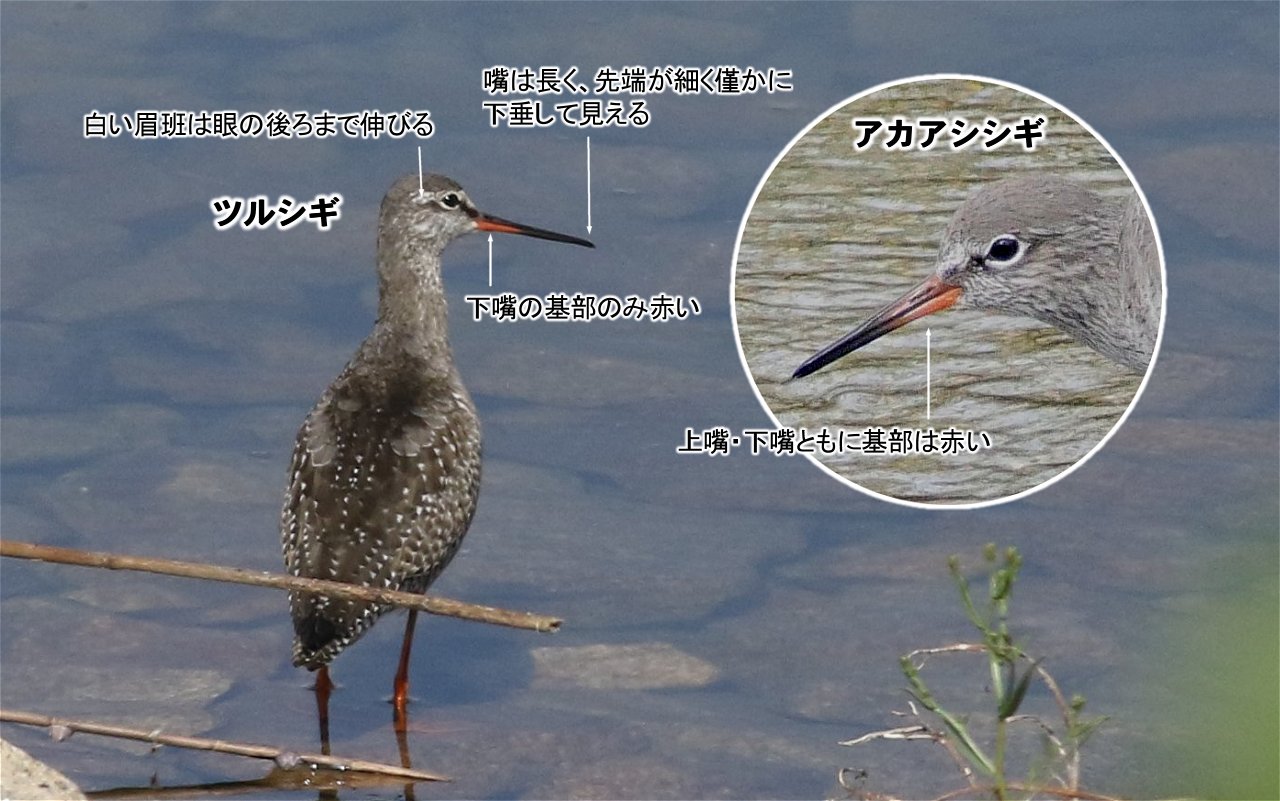

ツルシギとアカアシシギのところでお話しするの忘れてたんですが、ツルシギのほうが僅かに体も大きく足が長く体高も高いのですが、水辺だと必ずしも同じレベルに立ってくれているわけもなく、図鑑のようにじっとなんてしてくれませんよね。まあ、上の写真みたいに紛らわしい場合がほとんどだと思います。

ツルシギとアカアシシギのところでお話しするの忘れてたんですが、ツルシギのほうが僅かに体も大きく足が長く体高も高いのですが、水辺だと必ずしも同じレベルに立ってくれているわけもなく、図鑑のようにじっとなんてしてくれませんよね。まあ、上の写真みたいに紛らわしい場合がほとんどだと思います。

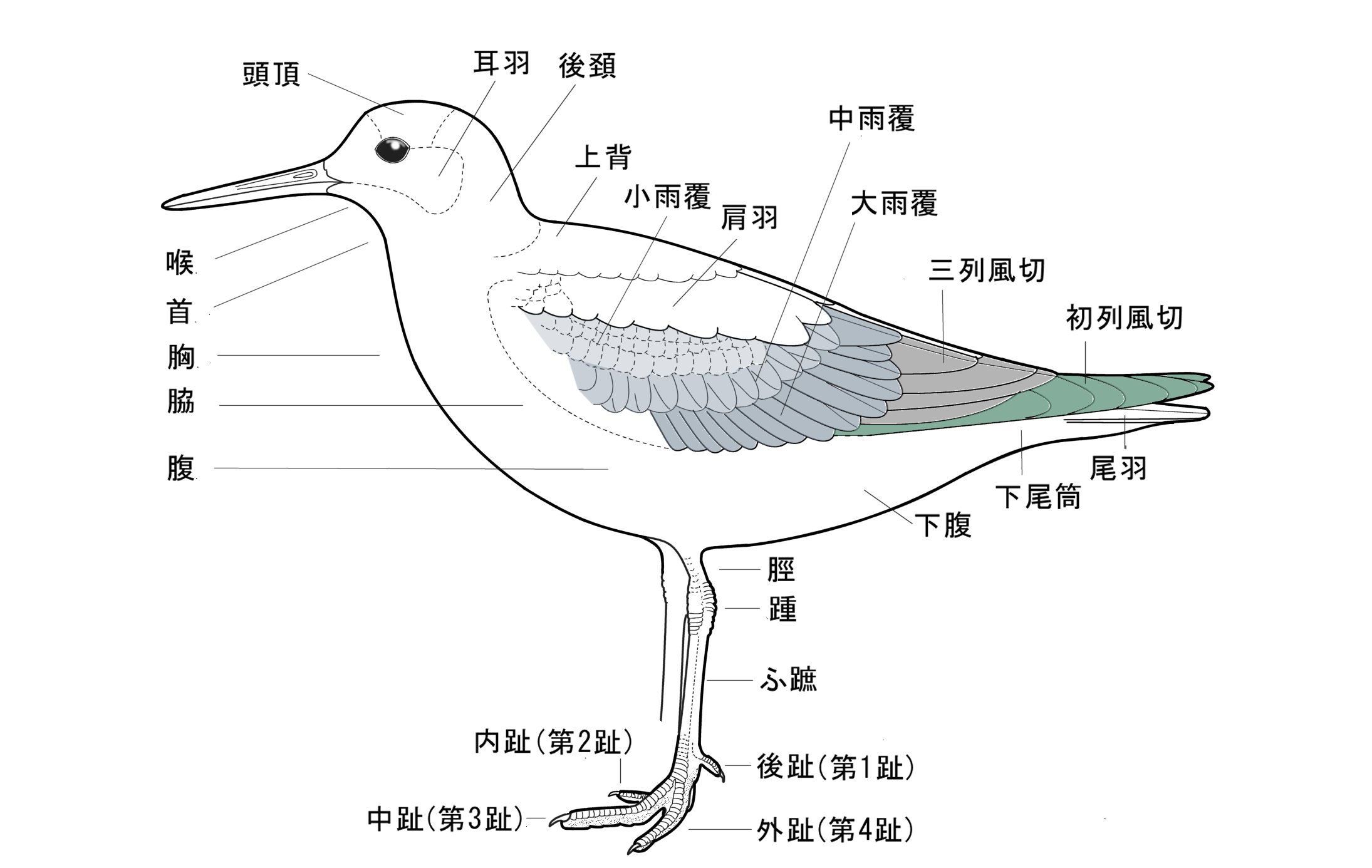

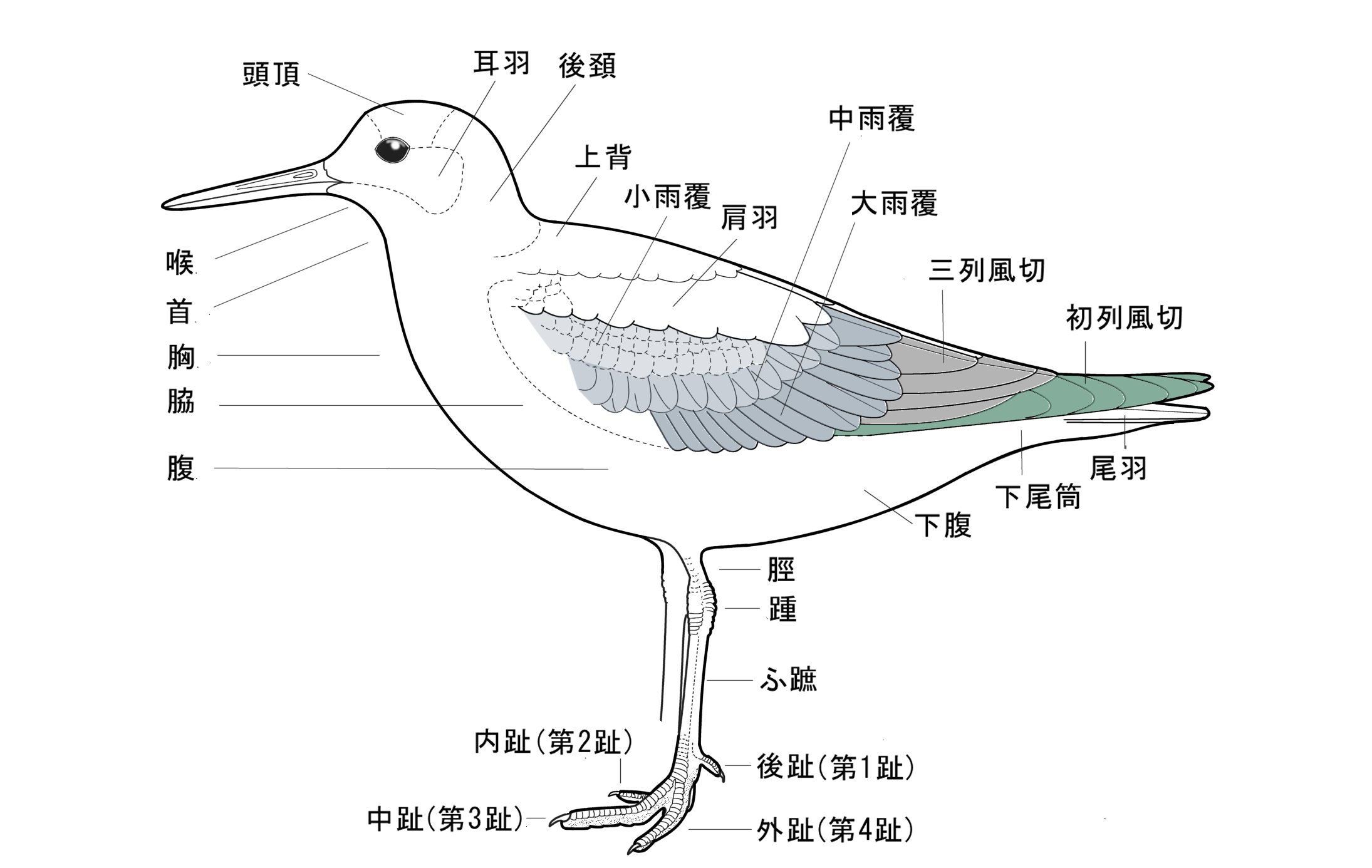

medaichiはシギの体高というか足の長さを見る場合、ほとんど脛( tibia )を見ています。この写真なら下腹から脛がどのくらい出ているか、アカアシシギとツルシギの違いが見て取れると思います。オオメダイチドリとかも見ますね。まあこんなこと言っちゃうとなんだけど、経験上申し上げますと、面倒だからと言って識別のポイント一か所だけで「この子は・・・だいっ!」って決めつけちゃうと、うん、たいてい後で赤恥とか青恥をかくはめになります。

medaichiはシギの体高というか足の長さを見る場合、ほとんど脛( tibia )を見ています。この写真なら下腹から脛がどのくらい出ているか、アカアシシギとツルシギの違いが見て取れると思います。オオメダイチドリとかも見ますね。まあこんなこと言っちゃうとなんだけど、経験上申し上げますと、面倒だからと言って識別のポイント一か所だけで「この子は・・・だいっ!」って決めつけちゃうと、うん、たいてい後で赤恥とか青恥をかくはめになります。

「そろそろ春の渡りが始まっちゃうぞ~」という世間様のお声にせかされてW、昨日は怠けていた西池干潟の葦苅を・・・。3/26(火)にホウロクシギが初認され、昨日も北観察所前の牡蠣礁でカニを捕食していました。「今朝は潮位が高いので近くにいるかな~?」と思いながら野鳥園に来ると、昨日葦苅して視界を広げた西池干潟で休憩中でした。なんて間がいいんでしょ~♪ WW アハハ齢がばれちゃう。

「そろそろ春の渡りが始まっちゃうぞ~」という世間様のお声にせかされてW、昨日は怠けていた西池干潟の葦苅を・・・。3/26(火)にホウロクシギが初認され、昨日も北観察所前の牡蠣礁でカニを捕食していました。「今朝は潮位が高いので近くにいるかな~?」と思いながら野鳥園に来ると、昨日葦苅して視界を広げた西池干潟で休憩中でした。なんて間がいいんでしょ~♪ WW アハハ齢がばれちゃう。 medaichiの齢はおいといて、ご休憩中ですので動きがありません・・・。頭カキカキをしてくれたので、上尾筒に褐色味があるのをが確認できました。

medaichiの齢はおいといて、ご休憩中ですので動きがありません・・・。頭カキカキをしてくれたので、上尾筒に褐色味があるのをが確認できました。