双眼鏡&カメラの架台のご紹介

野鳥たちが繁殖地で子育てで忙しくしておられるのをよいことに、「鳥がいないもんしょうがないもんね~」とのんびりかましているmedaichi・・・。 暇なのでズボラかましてたWW メールのチェックをすると、鳥やさん以外の方なんだが、幾人かの方から双眼鏡イメージの撮影方法についてのお問い合わせをいただいていたので、双眼鏡とカメラの装架の仕方をご覧いただこう。

ほとんどの方が手持ち撮影で、うまくイメージを撮影できないってことで、センターにこないとか、左右が減光するとかでした。当ブログのコメントのお返事で「初号機」をご紹介したこともあるんだが、個々にお返事書くのも面倒だし~、ブログの更新もしていないし~WW 記事として揚げとくことにしました。本サイトの方も追加しないといかんでしょうね。

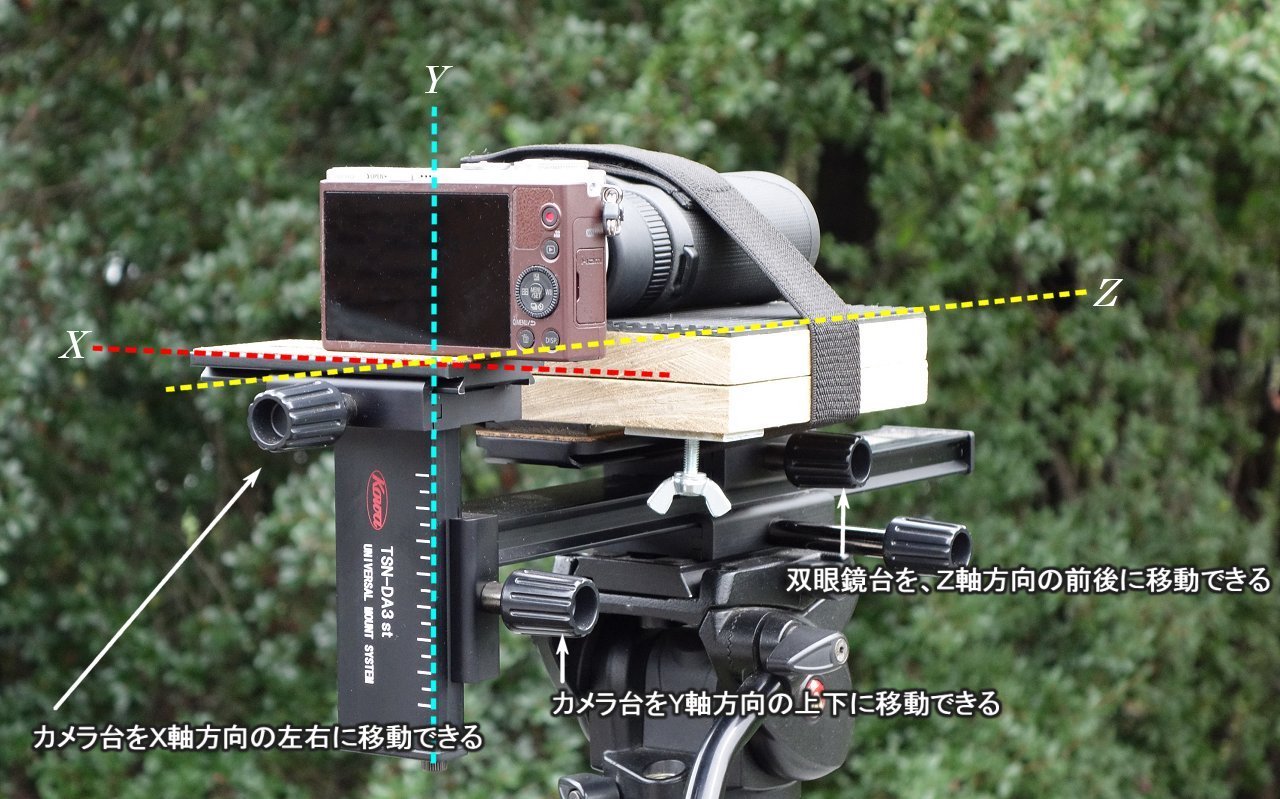

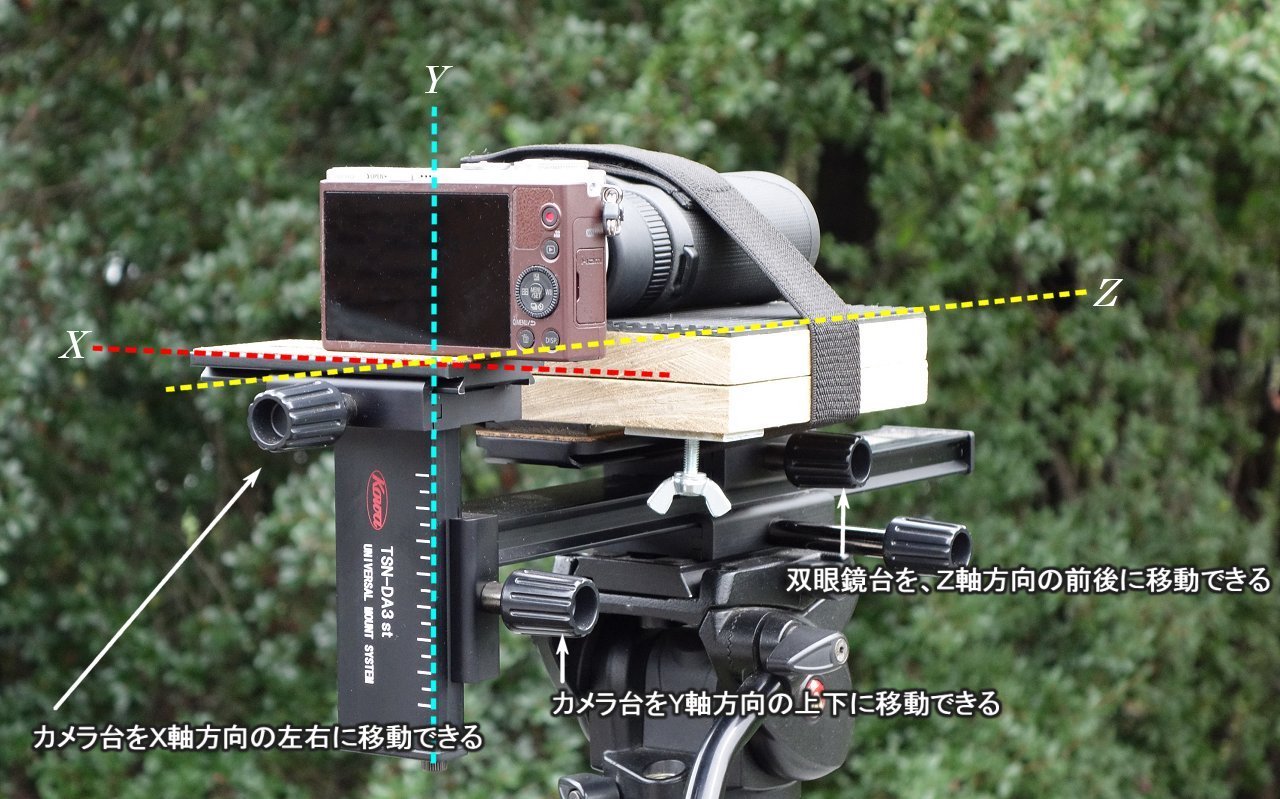

medaichiはデジスコ屋さんなもんで、双眼鏡視野の撮影には冒頭の写真にある、ビデスコ用の機材で、KOWAさんから発売していたTSN-DAT3という架台を工夫して使っています。工夫というほどのものでもなく、「初号機」は、厚板にゴムを貼って双眼鏡を装架する台をつくり、ベルクロで固定していただけのものでした。それだけでもカメラ台が上下左右、双眼鏡架台が前後に可動するので重宝していましたが、今回ご紹介するのは、不具合を改良した「弐号機」となります。

撮影の手順 ①カメラを装架する

まず、ビデオ雲台の水平を丁寧にとってからカメラをセット、AFのフォーカスエリアをスポットに切替えて手近の目標 (この場合は、展望塔から見える赤灯台)にセットして固定します。

まず、ビデオ雲台の水平を丁寧にとってからカメラをセット、AFのフォーカスエリアをスポットに切替えて手近の目標 (この場合は、展望塔から見える赤灯台)にセットして固定します。

撮影の手順 ②双眼鏡を装架する

カメラの架台を下に降ろしてから、双眼鏡のフォーカスを合わせて、双眼鏡の架台にのせて、覗きながらざっと目標にあわせ、ベルクロで固定する。

カメラの架台を下に降ろしてから、双眼鏡のフォーカスを合わせて、双眼鏡の架台にのせて、覗きながらざっと目標にあわせ、ベルクロで固定する。

撮影の手順 ③双眼鏡とカメラの光軸を合わせる

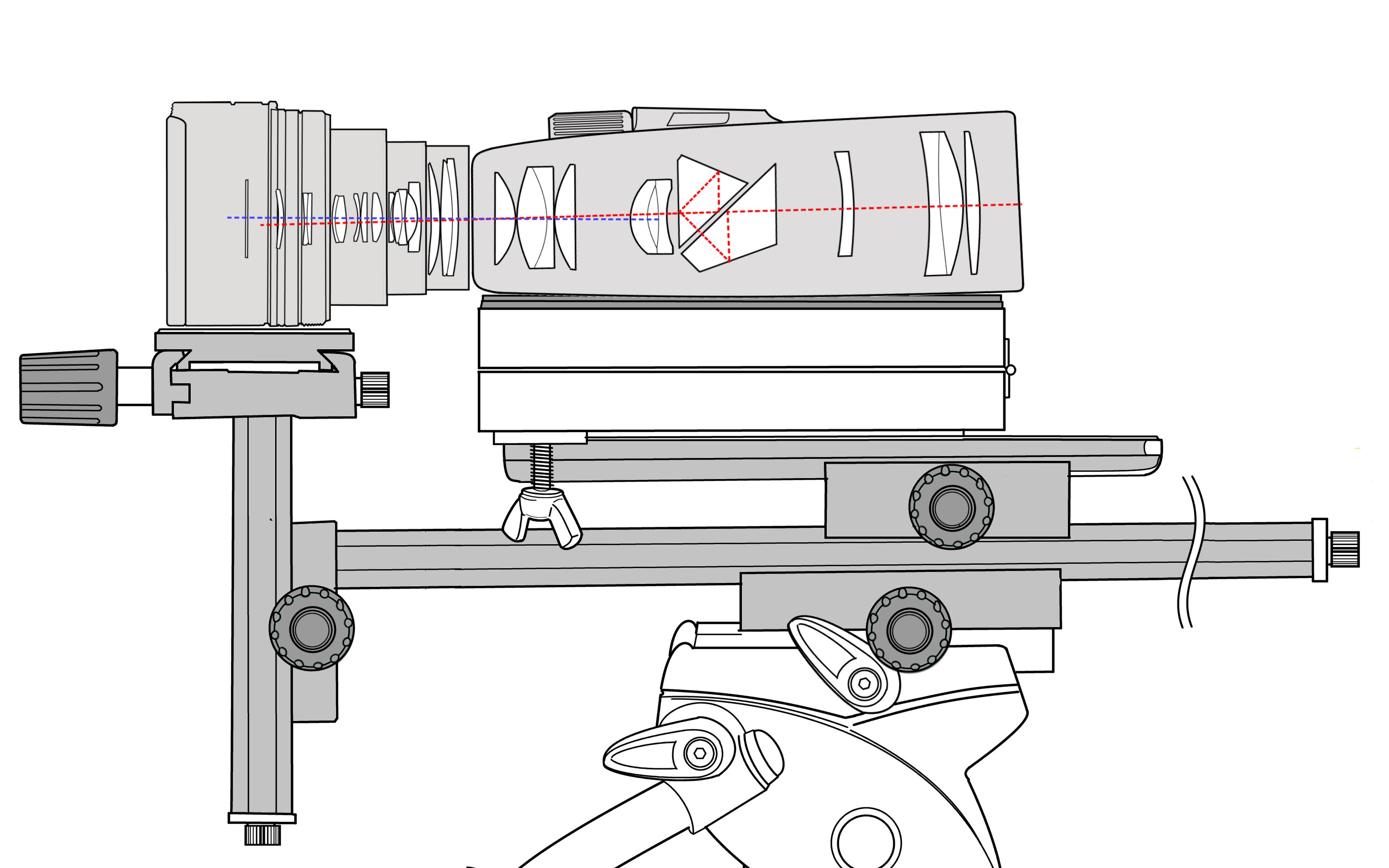

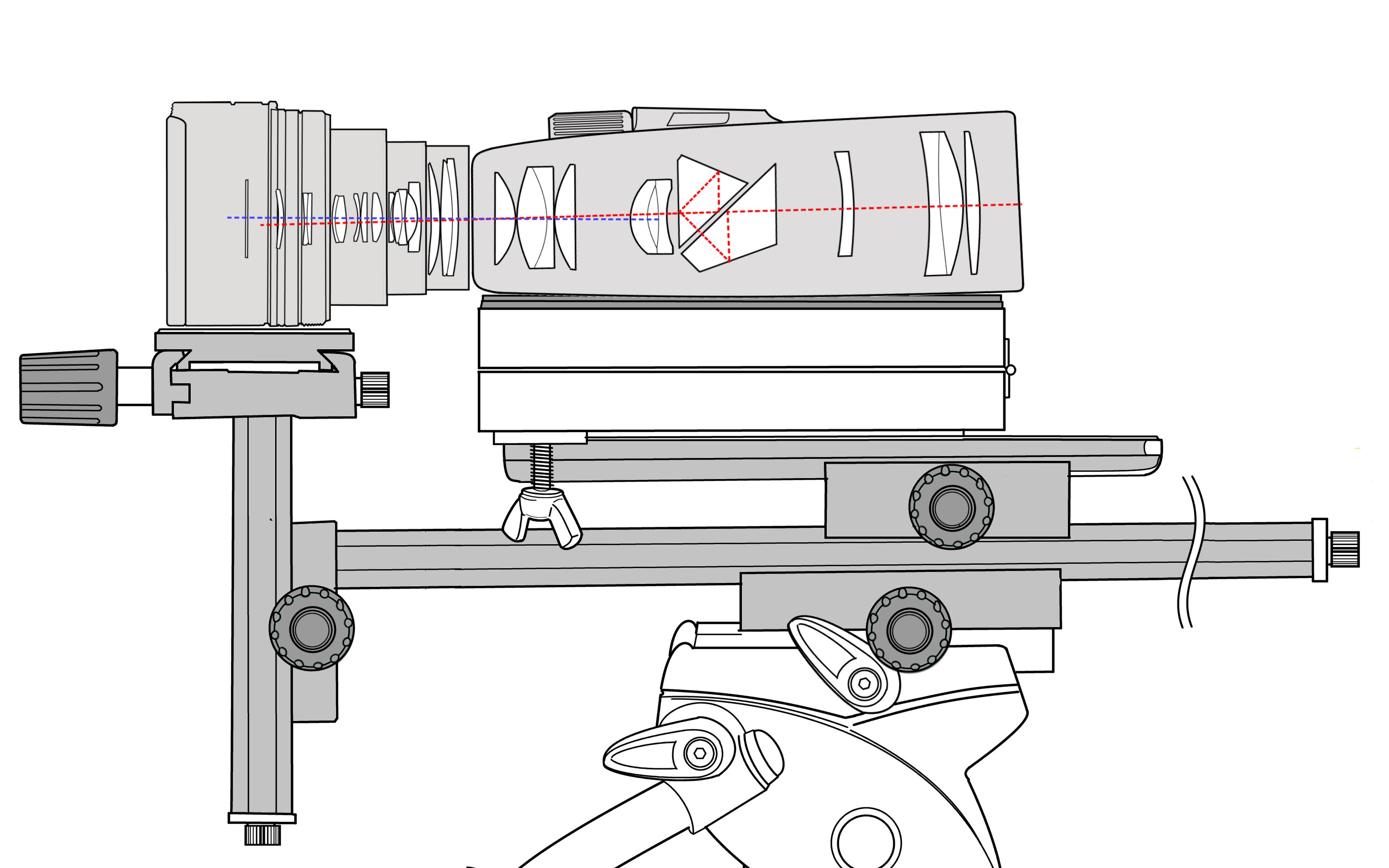

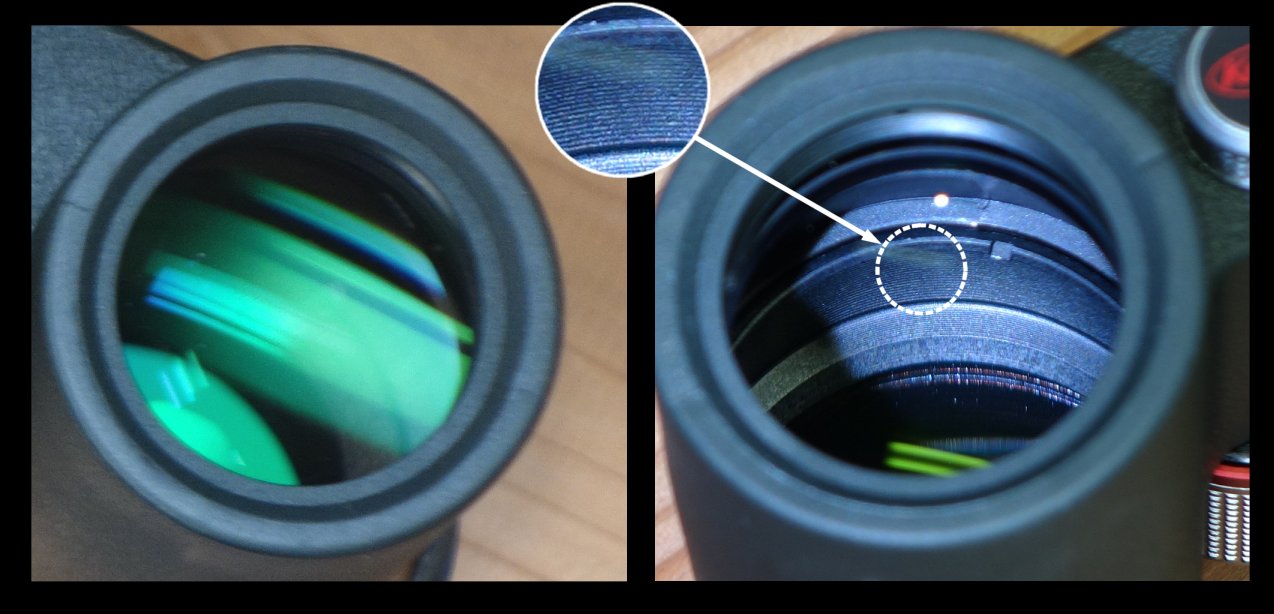

写真を見ただけでお分かりになるだろうが、大抵の双眼鏡は接眼レンズより対物レンズの方が大きいので、そのままセットして固定すると、筐体が仰角(上向きの角度)をとってしまう。

そう、このままでは視野が中央に来なかったり、きちんと見えなかったりするのだ。

そう、このままでは視野が中央に来なかったり、きちんと見えなかったりするのだ。

ざっとイラストにするとこんな感じ・・・。カメラと双眼鏡の光軸が微妙に一致していないのがお分かりになるだろう。初号機の時は双眼鏡の接眼レンズ下に厚紙や、割り箸を削ったのやらを挟み込んで誤魔化していたが、まあ、面倒なことこの上なかった。

ざっとイラストにするとこんな感じ・・・。カメラと双眼鏡の光軸が微妙に一致していないのがお分かりになるだろう。初号機の時は双眼鏡の接眼レンズ下に厚紙や、割り箸を削ったのやらを挟み込んで誤魔化していたが、まあ、面倒なことこの上なかった。

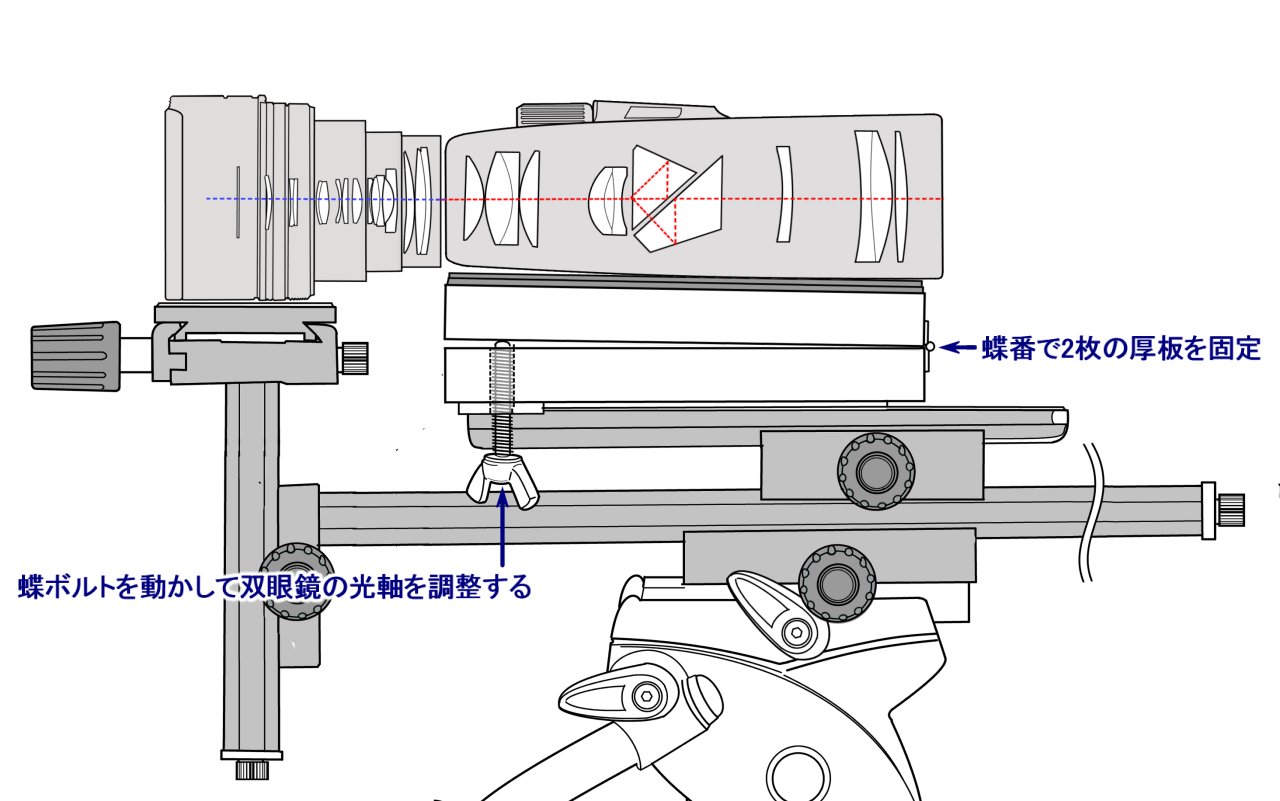

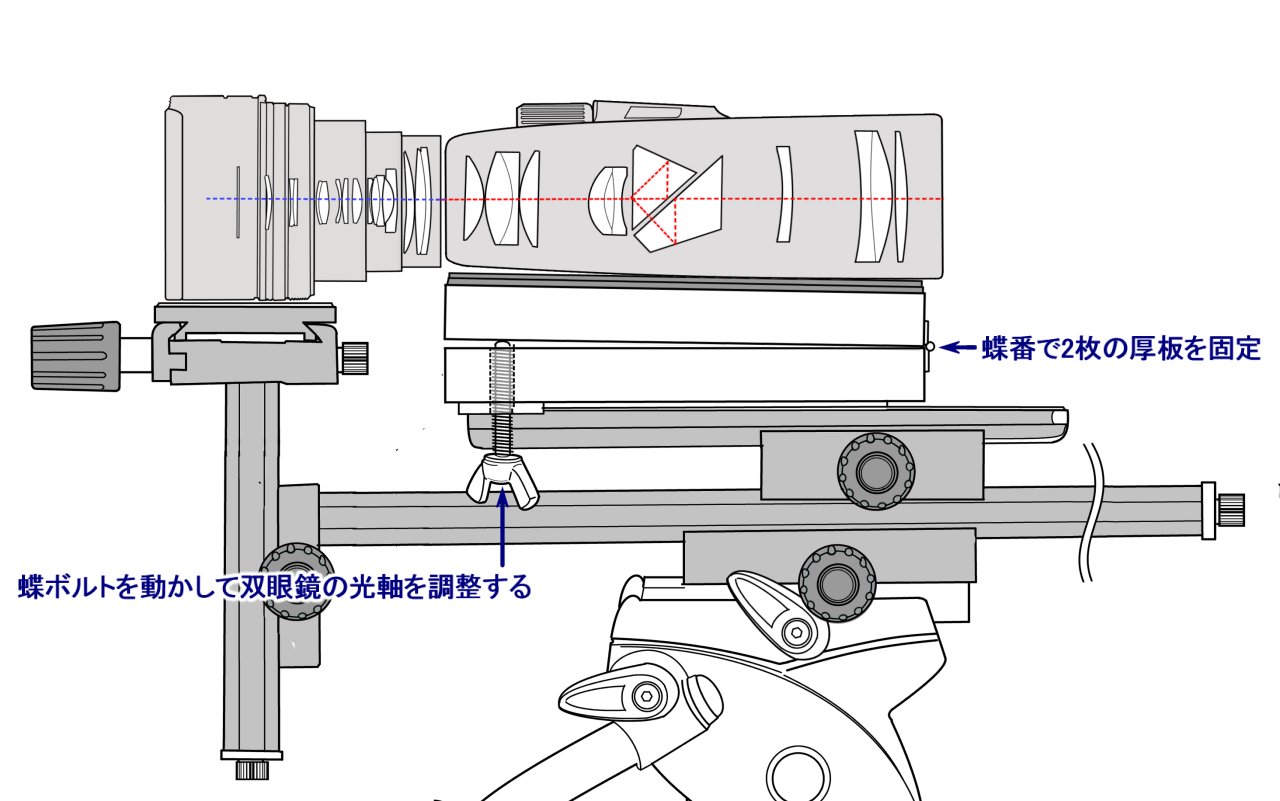

そこで、弐号機の改良点は、まず双眼鏡の架台を厚板2枚にし、全部を蝶番で固定た。架台後部の下の板に蝶ボルトを取り付け、蝶ボルトをねじ込むことにより、蝶番を支点にして上板を持ち上げ、仰角を解消するよう改善した。

蝶ボルトの取り付けは、板にざっと大体の大きさで穴を開けてねじ込むだけでもいいんだろうが、まあmedaichiはデジスコ屋のはしくれだから、アルミ板の小片を固定し、タップで5mmΦのネジ穴を加工して耐久性をもたせた。

よほどのクセ玉以外はこれでOK。小口径の逆ポロ機などで逆に俯角(下向きの角度)が発生する場合は、双眼鏡の架台そのものを前後逆にセットして対応可能と思う。

最後に蛇足ながら、なんでこんな架台を使うかというと、カメラのセットが容易になるのは無論のことなんだが、要は手持ちでシャッタを切ると当然発生する手振れを嫌っているからだ・・・ 最近、双眼鏡の視野をコリメート撮影してご紹介することに少々疑問があるのだが、ビジュアル重視の今日この頃、お馬鹿ブログといえどもテキストだけでは表現力不足このうえないので、イメージを付けざるを得ない。同じ撮影ならより正確にということで、架台に装架してセルフタイマーをするってことになるのだ。

「皆さん、梅雨明けしたと思ったらいきなり暑いですね~。写真なんか撮ってられませんよね~」等とヘラヘラ笑って遊んでいたら、「メダイチドリ来とるで~」との声が・・・。おろっ! もう来てるの~とあわててカメラを。真昼だし・・・陽炎きついし・・・、写真の出来は大目に見てくださいね。

「皆さん、梅雨明けしたと思ったらいきなり暑いですね~。写真なんか撮ってられませんよね~」等とヘラヘラ笑って遊んでいたら、「メダイチドリ来とるで~」との声が・・・。おろっ! もう来てるの~とあわててカメラを。真昼だし・・・陽炎きついし・・・、写真の出来は大目に見てくださいね。 ああ、メダイチですよね・・・、いました、いました。西池干潟の遠くにいました。デジスコギリギリ・・・。♂adの退色した子ともう一羽、茶色の子、幼鳥なのか退色した成鳥なのか、すぐ見えなくなったので今日のところは不詳としておきます。

ああ、メダイチですよね・・・、いました、いました。西池干潟の遠くにいました。デジスコギリギリ・・・。♂adの退色した子ともう一羽、茶色の子、幼鳥なのか退色した成鳥なのか、すぐ見えなくなったので今日のところは不詳としておきます。

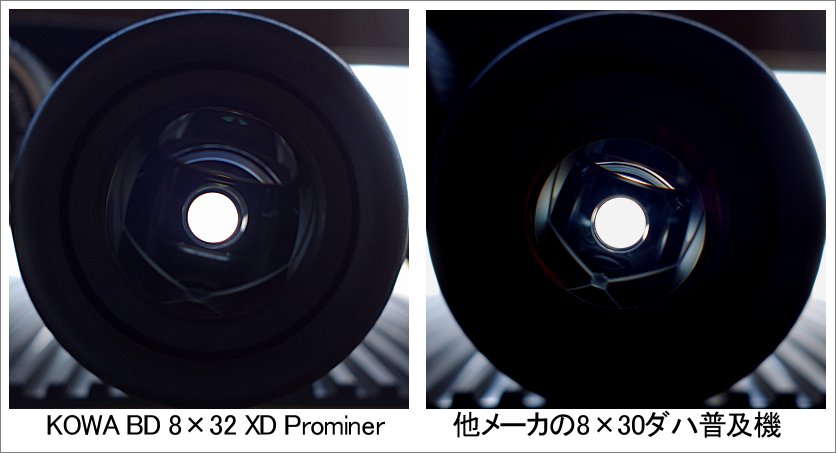

そんなグダグダはどうでもいいですねW 外観から見ていきましょう。前回、ご紹介したNIKONさんのP7Sよりは気持ち大きめ。重さもP7Sの415gに対して、530gと重めですね。鏡筒にはポテ~っと、medaichiの嫌いな厚めのラバーアーマーWが・・・。安心感があるっちゃあるんだろうけどね~、medaichiは野鳥見て30年以上になるけど、双眼鏡を落としたことなんか一度もないもんね・・・って好き好きですね。

そんなグダグダはどうでもいいですねW 外観から見ていきましょう。前回、ご紹介したNIKONさんのP7Sよりは気持ち大きめ。重さもP7Sの415gに対して、530gと重めですね。鏡筒にはポテ~っと、medaichiの嫌いな厚めのラバーアーマーWが・・・。安心感があるっちゃあるんだろうけどね~、medaichiは野鳥見て30年以上になるけど、双眼鏡を落としたことなんか一度もないもんね・・・って好き好きですね。

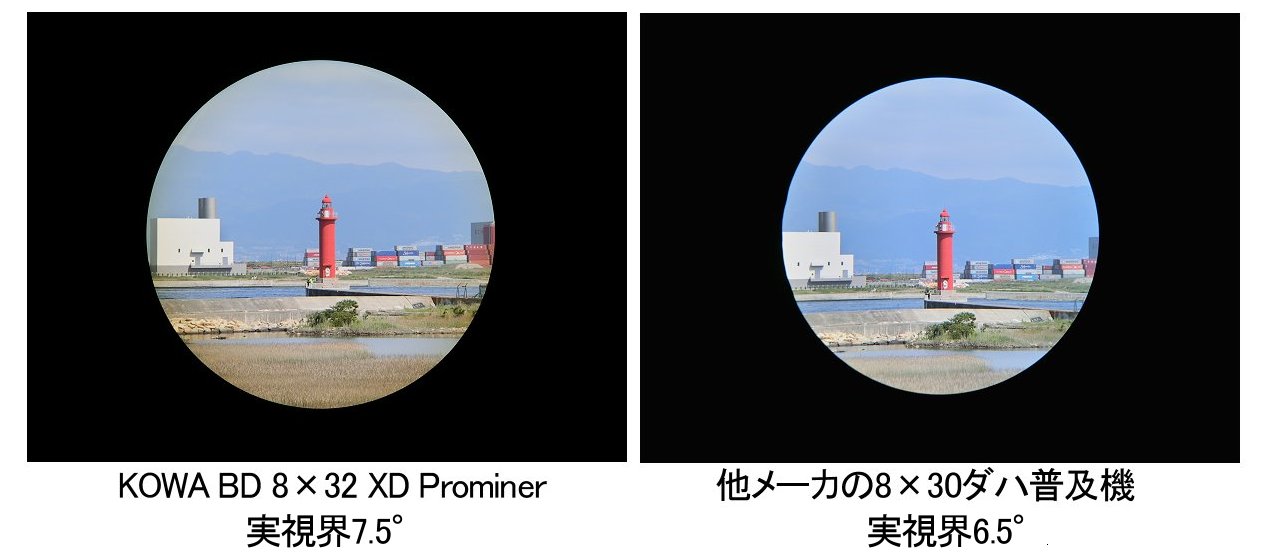

銀色の大きなセンターホィールに8×32 7.5°の表示・・・ さらにwater proof とあります。対物レンズの緑系とおなじコーティングの接眼レンズは、やはり普及機よりは大きめですね、だいたい23mm位あります。そんなに視野の広い双眼鏡ではありませんが、視野とアイレリーフ17mm確保のためには、現在では一般的なサイズなのでしょう。目当てのカップは3段伸びてストロークは8mm、ここらあたりは、もう少し長くてもいいのではといつもmedaichiは思います。あはは、そんなに彫りの深い顔じゃないもんで。 ・・・続きます。

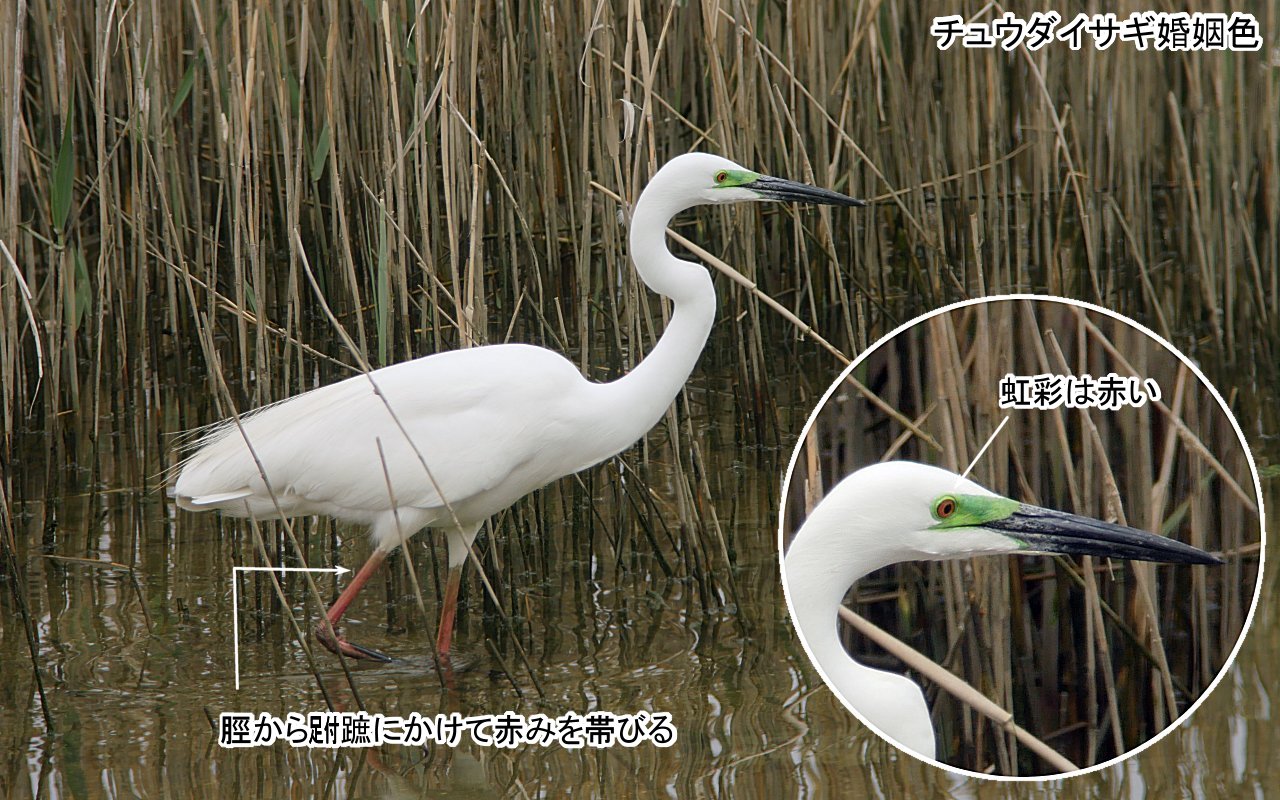

銀色の大きなセンターホィールに8×32 7.5°の表示・・・ さらにwater proof とあります。対物レンズの緑系とおなじコーティングの接眼レンズは、やはり普及機よりは大きめですね、だいたい23mm位あります。そんなに視野の広い双眼鏡ではありませんが、視野とアイレリーフ17mm確保のためには、現在では一般的なサイズなのでしょう。目当てのカップは3段伸びてストロークは8mm、ここらあたりは、もう少し長くてもいいのではといつもmedaichiは思います。あはは、そんなに彫りの深い顔じゃないもんで。 ・・・続きます。 今季の渡りも一段落、写真整理を怠けていたmedaichiは、撮り貯めた写真を片端からチェックしながら、ネタ探しを・・・。 4月23日(火)のフォルダを見ていたら思い出したのが左の画像。双眼鏡で南池をチェックしていたmedaichiに、親切なお客様が「ダイサギのキレイな婚姻色のがいますよ~」って、スコープをみせてくれました。「んっ? 夏羽やけど、婚姻色というほどのものでは・・・?」 個体が変わってるかもしれんので、勝手にスコープを動かすと、いました、いました赤い子が・・・

今季の渡りも一段落、写真整理を怠けていたmedaichiは、撮り貯めた写真を片端からチェックしながら、ネタ探しを・・・。 4月23日(火)のフォルダを見ていたら思い出したのが左の画像。双眼鏡で南池をチェックしていたmedaichiに、親切なお客様が「ダイサギのキレイな婚姻色のがいますよ~」って、スコープをみせてくれました。「んっ? 夏羽やけど、婚姻色というほどのものでは・・・?」 個体が変わってるかもしれんので、勝手にスコープを動かすと、いました、いました赤い子が・・・

サギの換羽は早くて4月の初旬には、群れの中に上の写真のような夏羽の個体がいますが群れで複数個体いる場合、個々の個体を見ていくと色々と興味深いものです。

サギの換羽は早くて4月の初旬には、群れの中に上の写真のような夏羽の個体がいますが群れで複数個体いる場合、個々の個体を見ていくと色々と興味深いものです。