先日紹介した標識ハマシギなんだが、本サイトの観察記録に揚げる際、標識のついている場所を書くのに「右脛 : 緑青フラッグ / 右跗蹠 : 無し 左脛 : メタルリング / 左跗蹠 : 無し」というような書き方をしてしまった。読者の方からお問い合わせもいただいたので少し説明を・・・

先日紹介した標識ハマシギなんだが、本サイトの観察記録に揚げる際、標識のついている場所を書くのに「右脛 : 緑青フラッグ / 右跗蹠 : 無し 左脛 : メタルリング / 左跗蹠 : 無し」というような書き方をしてしまった。読者の方からお問い合わせもいただいたので少し説明を・・・

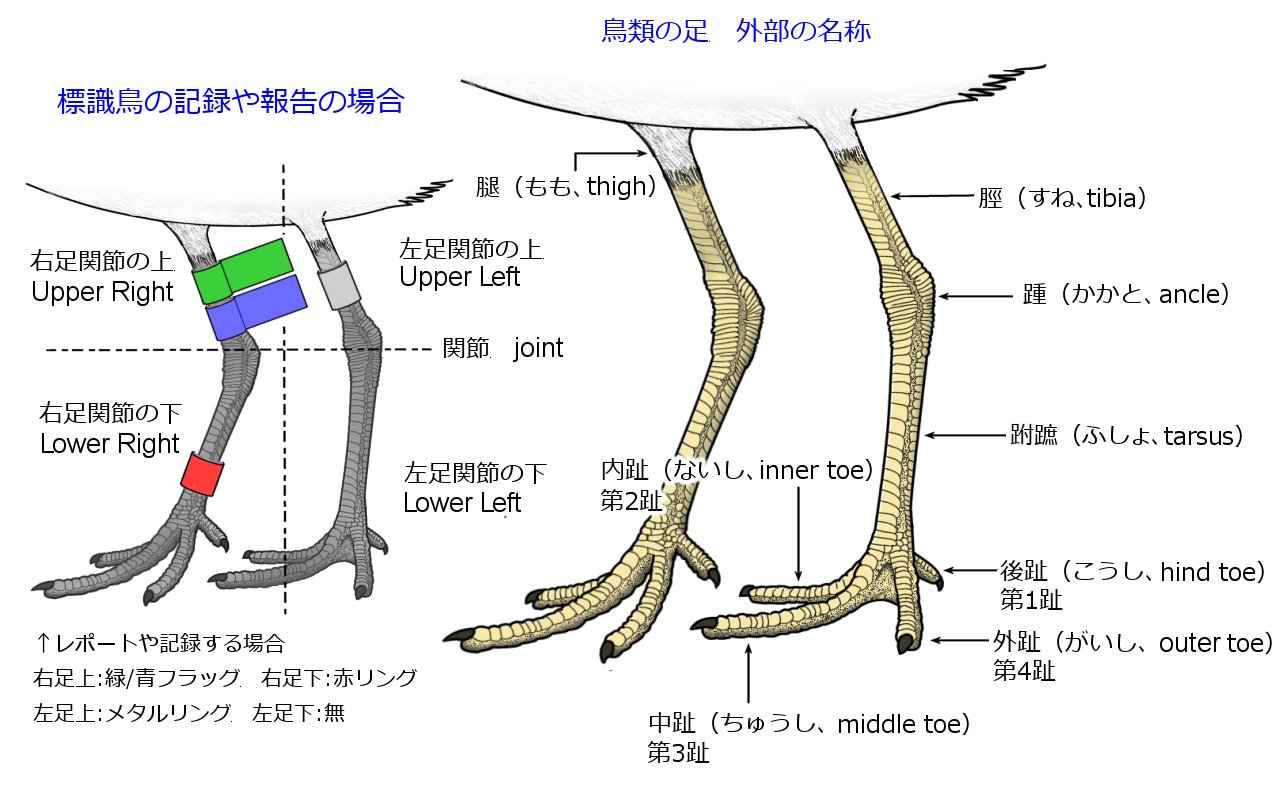

要は「脛 :すね」やら「跗蹠 : ふしょ」というのは鳥の外部形態の呼称で、羽衣を指す初列風切だの大雨覆なんかは馴染みがおありだろうけど、この場合は鳥の足のなかで羽毛に覆われていない裸出部の名前ということです。写真でもよかったのですが暇にまかせてイラスト書いてみましたW。

要は「脛 :すね」やら「跗蹠 : ふしょ」というのは鳥の外部形態の呼称で、羽衣を指す初列風切だの大雨覆なんかは馴染みがおありだろうけど、この場合は鳥の足のなかで羽毛に覆われていない裸出部の名前ということです。写真でもよかったのですが暇にまかせてイラスト書いてみましたW。

右図の踵関節から上を「脛」といいます。また、踵関節から下、足趾との間を「跗蹠」と言います。ん~、踵・・・、逆に曲がった膝関節みたいに見えますねえW・・・。

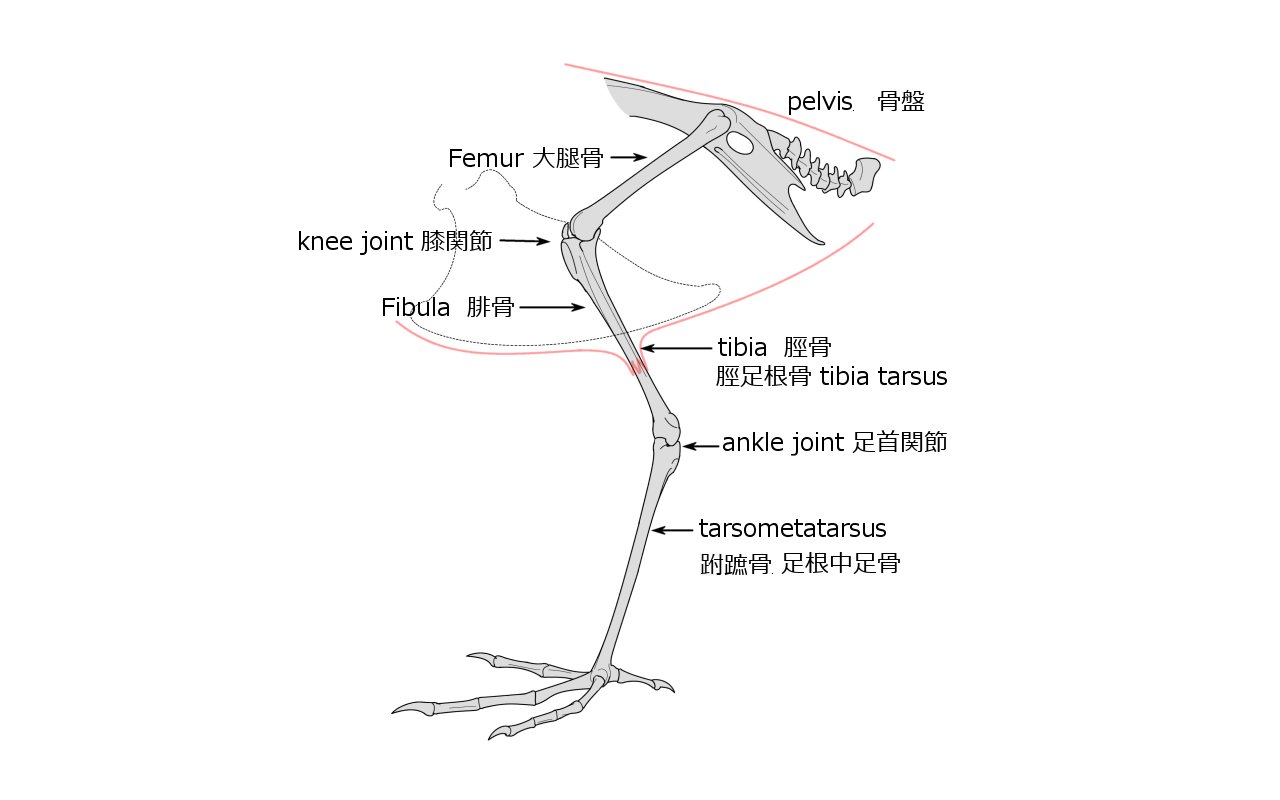

鳥の大腿部と膝関節なんですが実は羽毛に覆われていて外から見えません。下腹の羽毛から出ているように見えるのはのは人間の脛にあたる部分になり、その下の関節は踵に相当します。シギチドリを見てきた方にはなじみがあるかもしれませんが、スズメ目なんかだと、普通、関節から上の脛の部分は羽毛に覆われて見えないので「何のこっちゃ・・・」となるかも・・・。

鳥の大腿部と膝関節なんですが実は羽毛に覆われていて外から見えません。下腹の羽毛から出ているように見えるのはのは人間の脛にあたる部分になり、その下の関節は踵に相当します。シギチドリを見てきた方にはなじみがあるかもしれませんが、スズメ目なんかだと、普通、関節から上の脛の部分は羽毛に覆われて見えないので「何のこっちゃ・・・」となるかも・・・。

こっから先は少々やっかいなのですが、関節から上の脛のうち羽毛に覆われている部分を「腿」と書いてありますが、多くの図鑑の巻頭の図版ではまあ「腿」となっています。medaichiなんかは「脛だろう・・・」と思うのですが、多分に感覚的というか習慣的に「腿」と言われてきたのではなどと推測しております。

ここら辺はワシタカの図鑑なんかは「脛」と書かれているようなんですがどうでしょう? 膝から下を下腿などという場合もありますから、あながち間違いだと言うこともできないのではと思わんでもないんですが・・・。medaichiの大好きな「重箱の隅」ですW

肝心なことを書き忘れちゃいけません。シギチドリの標識鳥を記録あるいは報告する場合、混乱があってはいけませんし。脛やら跗蹠やら面倒なので、関節部を境に「右足上 ; 青緑」とか「左足下 : メタルリング」というような表現を使用するようになっています。この辺は本サイトの「フラッグのついたシギチドリをみつけたら」に書いてあります。