medaichiの野鳥撮影の時のtool、Hinode 5×20-A4の観察を続けます。

●最短合焦距離

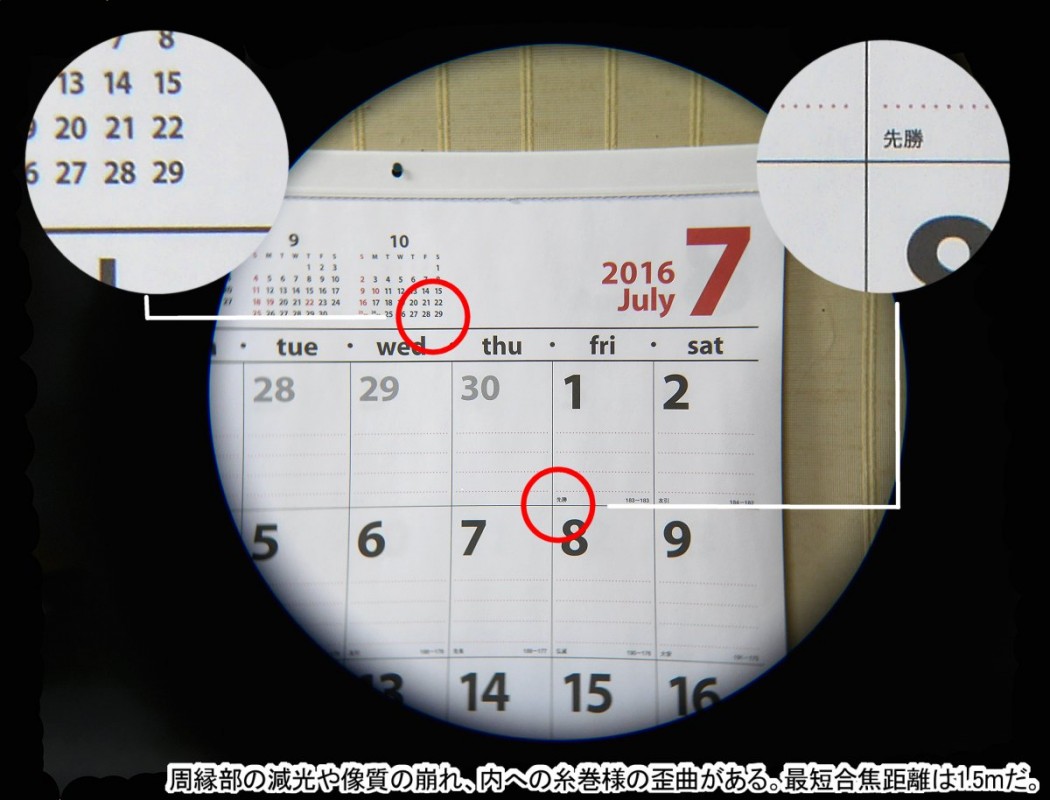

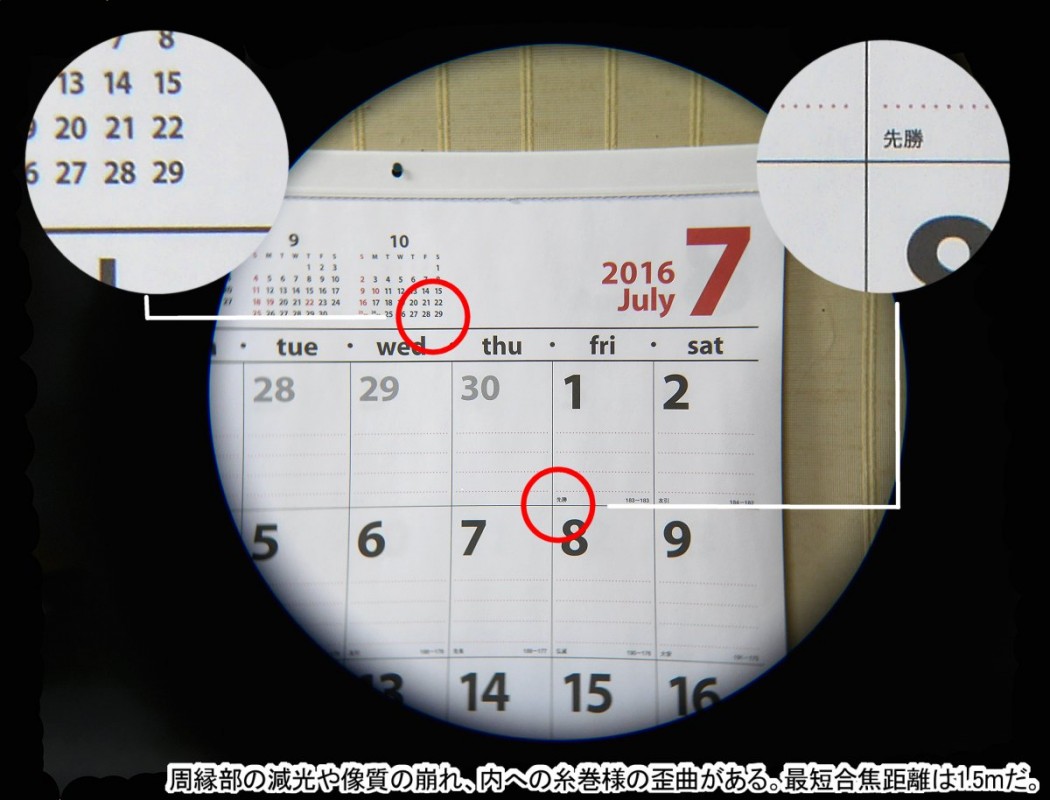

メーカーのサイトでは最短合焦距離は2mとなっていましたが、これでは昆虫の観察や、博物館・美術館等、室内での使うのには不便かなとおもっていました。仕事場のカレンダーを観察・・・。あれれ、medaichiの視力で、ほぼ1.5mまで合焦します。1.5mというと背の高い男性で足元付近にいる昆虫にピントを合わせられるって距離ですが、これだと楽しいですね。昆虫の展示だと普通は目線付近にあつめてくれてますが、盛りだくさんWな展示だと高い所は双眼鏡がないと見えません。

メーカーのサイトでは最短合焦距離は2mとなっていましたが、これでは昆虫の観察や、博物館・美術館等、室内での使うのには不便かなとおもっていました。仕事場のカレンダーを観察・・・。あれれ、medaichiの視力で、ほぼ1.5mまで合焦します。1.5mというと背の高い男性で足元付近にいる昆虫にピントを合わせられるって距離ですが、これだと楽しいですね。昆虫の展示だと普通は目線付近にあつめてくれてますが、盛りだくさんWな展示だと高い所は双眼鏡がないと見えません。

最近のカレンダーって、書き込み出来たり、数字が大きくて見やすいのですが、暦の六曜とか、前後月はポイントが小さくて、席から見づらい時に便利・・・って、卓上のカレンダー置けばすむという意見もありましたW が、室内でも使えそう。もっと近寄れる機種もありますが、双眼鏡としての基本性能がちゃんとしてての話ですよね。medaichiは、もっと近寄れるならルーペを使います。

●アイレリーフ・アイポイント

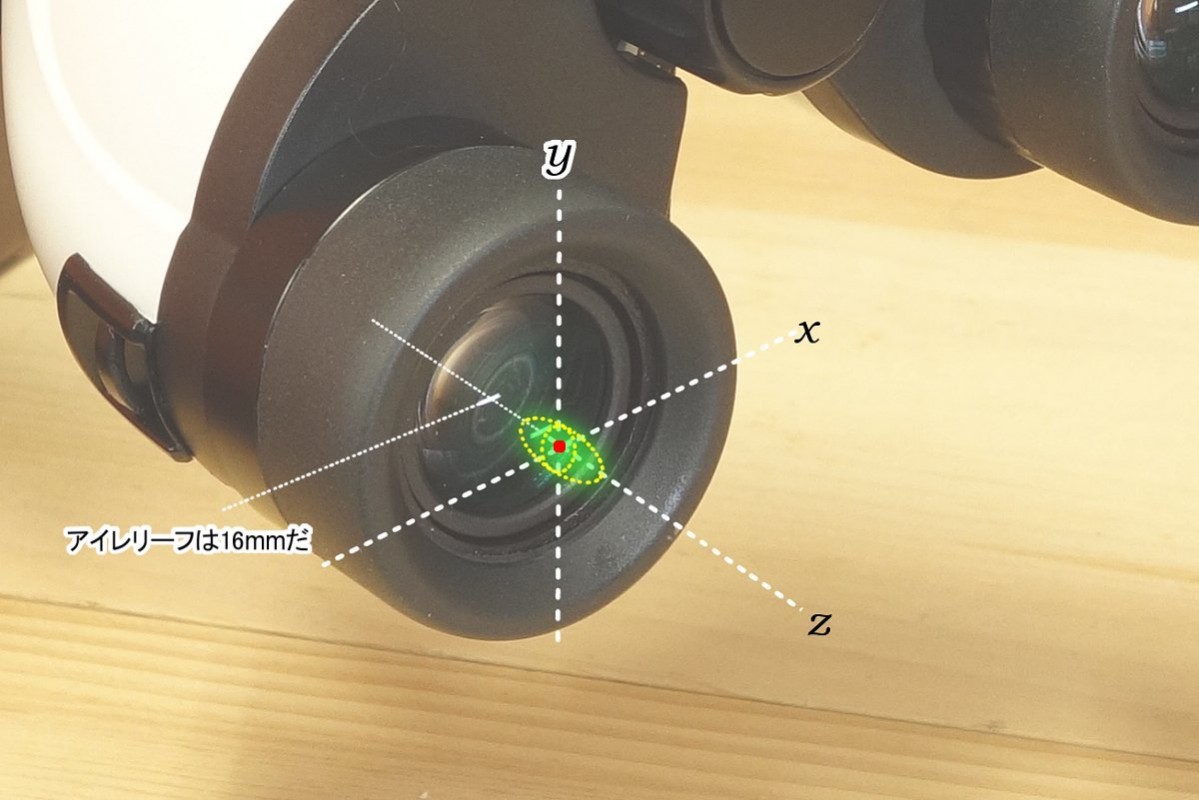

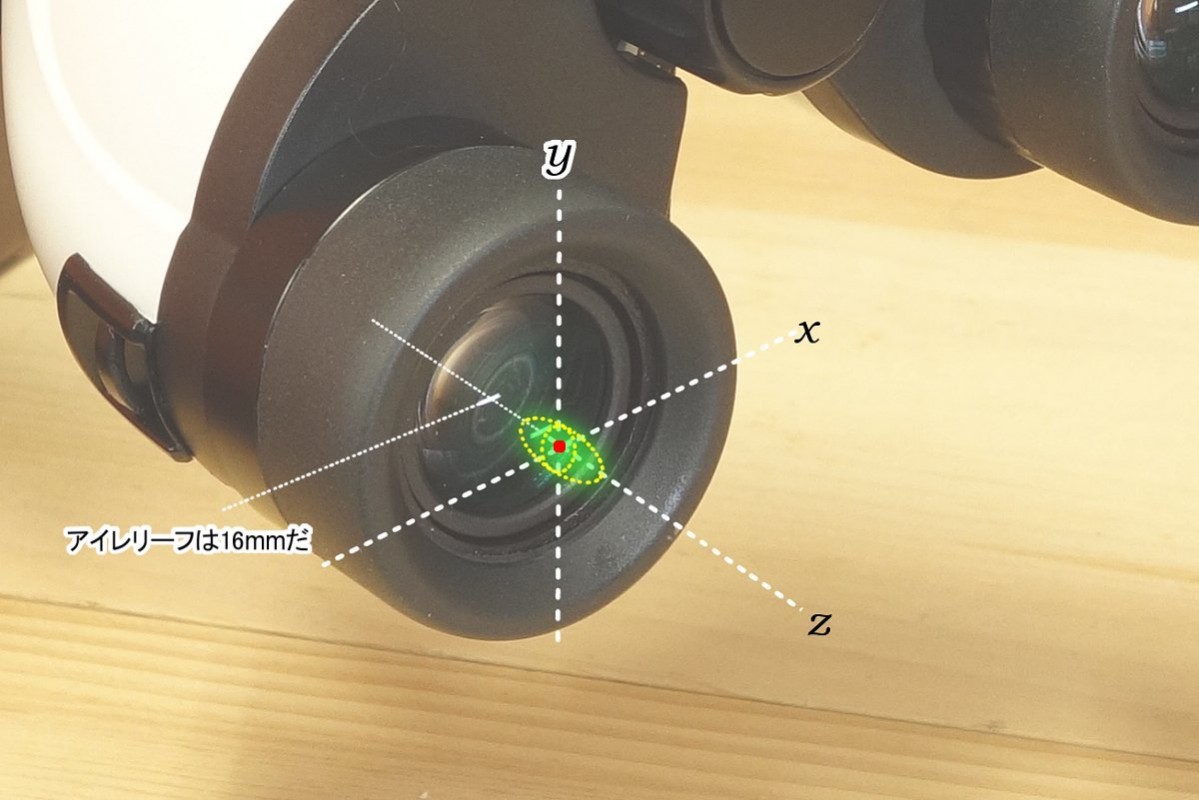

双眼鏡をのぞいた時、像全体が全部綺麗に見える位置がありますよね。その時の接眼レンズ面から、瞳までの距離をアイレリーフと言い、大事なスペックです。眼鏡をかけている方なら見口を伸ばさず使用しますがだいたい16mmあればOKだと思います。

また、この像全体がきちんと見える位置のことをアイポイントといいますが、接眼レンズの設計によりアイポイントがシビアで少しずれるだけで、視野が陰ったりゴーストの出る機種もあります。また、アイポイントが寛容で、レンズのZ軸(前後)だけでなく、XY軸(上下左右)にもゆとりのある機種もあります。これはカタログなどにも書かれることはありませんし、数値化もされていませんから実際に覗いて確かめるしかありません。medaichiの印象では、このHinode 5×20-A4ですが、このアイポイントも寛容で、言葉を替えれば大変見やすい双眼鏡で、この価格帯のコンパクト機種でこれほど見やすいものは知りません。

ベテランやマニアの方なら、いわゆる「くせ玉」、面白いが見づらい機種を使いこなして楽しんでいただくのは結構なんですが、medaichiらだと、子供達や、ビギナの方に見ていただいたりすることもあり、アイポイントの寛容な機種はありがたいです。とくに幼い子、低学年だと双眼鏡は難しいです。まず、見えてないはずです。でも、子供は健気ですから、medaichiやお父さんをガッカリさせたくないので「見えたよ~。」って言ってくれるのです。

大人でも少し練習しないと見えない方もおられますから無理もありませんね。もし、子供たちがきちんと見えたら、すぐわかります。あちこち見だして、返してくれなくなります。こういう時は「子供にとっても双眼鏡って、面白いんだな~」と自分の子供時代を思い出します。

・ツイストアップ式目当て・視度調整リング

Hinode5×20-4Aの目当ては、ツイストアップ式になっていて、3段でストロークはアイレリーフ16mmに対し10mmあるから、medaichiが眼窩上縁の前頭骨にしっかり押し付けてもきちんと見えます。ここらへん、カタログに書かれてないことがほとんどですが、見やすさには影響大です。

Hinode5×20-4Aの目当ては、ツイストアップ式になっていて、3段でストロークはアイレリーフ16mmに対し10mmあるから、medaichiが眼窩上縁の前頭骨にしっかり押し付けてもきちんと見えます。ここらへん、カタログに書かれてないことがほとんどですが、見やすさには影響大です。

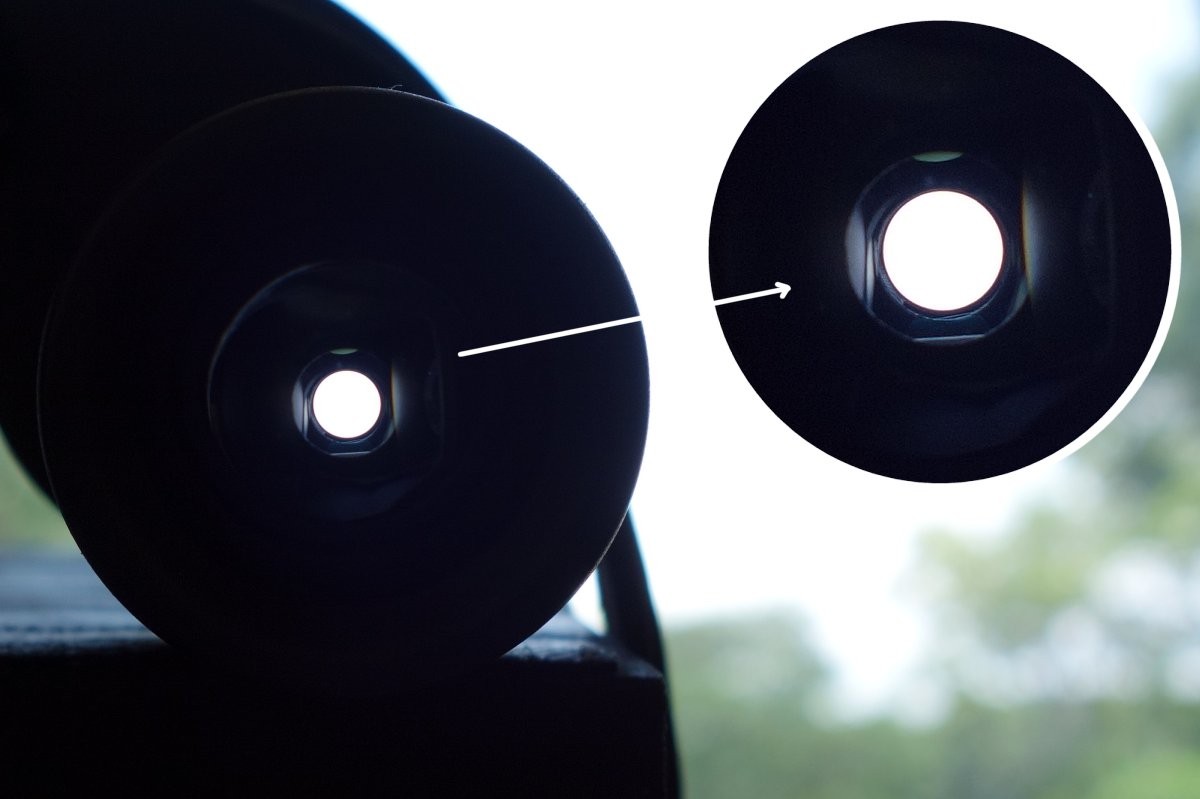

左の写真は、販売は日本の会社ですが中国のOEM機のスライド見口です。低倍率・広視界の面白い機種で、アイレリーフはなんと21mm・・・。なのに目当てのストロークが10mmしかないので、見口に眼窩をおしつけると長さが足りず、盛大にブラックアウトします。双眼鏡を2-3mm眼から離すとちゃんと見えますが、こんなのは入門機、あるいは、取り扱いのラフな撮影時の双眼鏡としては使えませんね。浮かさないときちんと見えないって、設計段階でわかるだろうし、試作品レビューすれば「見にくいな~」ってなるとおもうんですけどね。欧米の彫りの深いお顔の人専用ってことですかねえW 低価格帯の機種だとこの辺は適当ってのがけっこうありますから、通販やオークションで買うときは要注意です。

左の写真は、販売は日本の会社ですが中国のOEM機のスライド見口です。低倍率・広視界の面白い機種で、アイレリーフはなんと21mm・・・。なのに目当てのストロークが10mmしかないので、見口に眼窩をおしつけると長さが足りず、盛大にブラックアウトします。双眼鏡を2-3mm眼から離すとちゃんと見えますが、こんなのは入門機、あるいは、取り扱いのラフな撮影時の双眼鏡としては使えませんね。浮かさないときちんと見えないって、設計段階でわかるだろうし、試作品レビューすれば「見にくいな~」ってなるとおもうんですけどね。欧米の彫りの深いお顔の人専用ってことですかねえW 低価格帯の機種だとこの辺は適当ってのがけっこうありますから、通販やオークションで買うときは要注意です。

双眼鏡を購入するときは、店頭で覗いてみるのが基本です。できない場合は、良く知っている方のアドバイスがあったほうが良いでしょう。左の下の写真は、別の機種ですが同じく中国のOEM機種、最初から目当てを伸ばす前に、左の接眼レンズが沈み込んで見えます。こんなのが検品通っちゃうのが怖いなあと・・・。金型製作や組み立ての精度って話ならまあいいんですがね。OEM機って設計と筐体共通で、外装やコーティングだの細部の仕様とかを個々に発注するってことになるんだと思うんですが、こんな部分はスペックには出てきません。この機種もそうでしたが、筒内部の迷光防止の処理なんかはまず最初に手抜きされる部分で、低価格帯のOEM機なんて手がでなくて「そんなの覗かなくたってわかるんだい!!」なんて思っていました。その点、今回、Hinode 5×20-A4を手にしてみて認識を改めました。技術のある大規模なOEMメーカーでも品質管理の暴れっぷりは相当なものと聞きますから、日の出さん、大変だろうなあと・・・。B品とか出るんだろうなあ。

双眼鏡を購入するときは、店頭で覗いてみるのが基本です。できない場合は、良く知っている方のアドバイスがあったほうが良いでしょう。左の下の写真は、別の機種ですが同じく中国のOEM機種、最初から目当てを伸ばす前に、左の接眼レンズが沈み込んで見えます。こんなのが検品通っちゃうのが怖いなあと・・・。金型製作や組み立ての精度って話ならまあいいんですがね。OEM機って設計と筐体共通で、外装やコーティングだの細部の仕様とかを個々に発注するってことになるんだと思うんですが、こんな部分はスペックには出てきません。この機種もそうでしたが、筒内部の迷光防止の処理なんかはまず最初に手抜きされる部分で、低価格帯のOEM機なんて手がでなくて「そんなの覗かなくたってわかるんだい!!」なんて思っていました。その点、今回、Hinode 5×20-A4を手にしてみて認識を改めました。技術のある大規模なOEMメーカーでも品質管理の暴れっぷりは相当なものと聞きますから、日の出さん、大変だろうなあと・・・。B品とか出るんだろうなあ。

Hinode 5×20-A4ですが、ここまで見てきて、こだわってきちんと作れば、コンパクト機でもこんなに良くみえるんだなと思いました。5倍機ですから倍率が非力なのは否めませんが、デジスコ撮影時の鳥探しというmedaichiの当初の目的にぴったりです。あとは、博物館などの展示物の鑑賞、広い視界でイベントなんかにもいいと思います。外観もいかつくないし、掌に隠れるほどのさりげなさをいかして常時携帯ってのも面白いですね。双眼鏡を使って楽しむ場面が増えそうです。

売りにくいだろう低倍率機を玩具みたいな逆ポロで大真面目に作るなんて、medaichiは、こういう趣味的な仕事っぷりは大好きですからつい応援したくなりますね。通販のリンクを貼ります。

日の出光学 双眼鏡Webshopはこちら

今季から、medaichiのデジスコのお供に決定したHinode5×20-4A君です。で、これから活躍してもらわんといかんのですが・・・、なんだ?この貧弱なストラップは~? 携帯とかコンデジ用の松葉紐に取り外し可能なソケット式のコネクティングパーツがついてます。8mmの平紐・・・パーツに通して金具で固定し、熱収縮性のチューブがかかってます。当然、長さの調節なんかはできません。

今季から、medaichiのデジスコのお供に決定したHinode5×20-4A君です。で、これから活躍してもらわんといかんのですが・・・、なんだ?この貧弱なストラップは~? 携帯とかコンデジ用の松葉紐に取り外し可能なソケット式のコネクティングパーツがついてます。8mmの平紐・・・パーツに通して金具で固定し、熱収縮性のチューブがかかってます。当然、長さの調節なんかはできません。 例によってYカメラを物色していると、この子に似合いそうなシックな紺色のストラップ発見~。medaichiの好きなLoweproの細めのストラップがコネクティングパーツに合いそうでした。漱石先生お二人様でお釣りが・・・。ちょっと長めなんで胸骨下部に来るように、平紐を切って調整します。

例によってYカメラを物色していると、この子に似合いそうなシックな紺色のストラップ発見~。medaichiの好きなLoweproの細めのストラップがコネクティングパーツに合いそうでした。漱石先生お二人様でお釣りが・・・。ちょっと長めなんで胸骨下部に来るように、平紐を切って調整します。

ヨーロッパの白ユリは「マドンナ・リリー」と呼ばれ、キリスト教においては聖母マリアの象徴であり「聖なる花」として特別視されています。図案化された白ユリは、フランスやイングランド王家の紋章にも使用され、紋章学的には「高潔さ」のシンボルだったと思います。左の図のようなデザインって、ヨーロッパからの輸入品なんかでご覧になったことよくあると思われますが、ユリの花をデザイン化したものなんですね。

ヨーロッパの白ユリは「マドンナ・リリー」と呼ばれ、キリスト教においては聖母マリアの象徴であり「聖なる花」として特別視されています。図案化された白ユリは、フランスやイングランド王家の紋章にも使用され、紋章学的には「高潔さ」のシンボルだったと思います。左の図のようなデザインって、ヨーロッパからの輸入品なんかでご覧になったことよくあると思われますが、ユリの花をデザイン化したものなんですね。

左の写真は、販売は日本の会社ですが中国のOEM機のスライド見口です。低倍率・広視界の面白い機種で、アイレリーフはなんと21mm・・・。なのに目当てのストロークが10mmしかないので、見口に眼窩をおしつけると長さが足りず、盛大にブラックアウトします。双眼鏡を2-3mm眼から離すとちゃんと見えますが、こんなのは入門機、あるいは、取り扱いのラフな撮影時の双眼鏡としては使えませんね。浮かさないときちんと見えないって、設計段階でわかるだろうし、試作品レビューすれば「見にくいな~」ってなるとおもうんですけどね。欧米の彫りの深いお顔の人専用ってことですかねえW 低価格帯の機種だとこの辺は適当ってのがけっこうありますから、通販やオークションで買うときは要注意です。

左の写真は、販売は日本の会社ですが中国のOEM機のスライド見口です。低倍率・広視界の面白い機種で、アイレリーフはなんと21mm・・・。なのに目当てのストロークが10mmしかないので、見口に眼窩をおしつけると長さが足りず、盛大にブラックアウトします。双眼鏡を2-3mm眼から離すとちゃんと見えますが、こんなのは入門機、あるいは、取り扱いのラフな撮影時の双眼鏡としては使えませんね。浮かさないときちんと見えないって、設計段階でわかるだろうし、試作品レビューすれば「見にくいな~」ってなるとおもうんですけどね。欧米の彫りの深いお顔の人専用ってことですかねえW 低価格帯の機種だとこの辺は適当ってのがけっこうありますから、通販やオークションで買うときは要注意です。 双眼鏡を購入するときは、店頭で覗いてみるのが基本です。できない場合は、良く知っている方のアドバイスがあったほうが良いでしょう。左の下の写真は、別の機種ですが同じく中国のOEM機種、最初から目当てを伸ばす前に、左の接眼レンズが沈み込んで見えます。こんなのが検品通っちゃうのが怖いなあと・・・。金型製作や組み立ての精度って話ならまあいいんですがね。OEM機って設計と筐体共通で、外装やコーティングだの細部の仕様とかを個々に発注するってことになるんだと思うんですが、こんな部分はスペックには出てきません。この機種もそうでしたが、筒内部の迷光防止の処理なんかはまず最初に手抜きされる部分で、低価格帯のOEM機なんて手がでなくて「そんなの覗かなくたってわかるんだい!!」なんて思っていました。その点、今回、Hinode 5×20-A4を手にしてみて認識を改めました。技術のある大規模なOEMメーカーでも品質管理の暴れっぷりは相当なものと聞きますから、日の出さん、大変だろうなあと・・・。B品とか出るんだろうなあ。

双眼鏡を購入するときは、店頭で覗いてみるのが基本です。できない場合は、良く知っている方のアドバイスがあったほうが良いでしょう。左の下の写真は、別の機種ですが同じく中国のOEM機種、最初から目当てを伸ばす前に、左の接眼レンズが沈み込んで見えます。こんなのが検品通っちゃうのが怖いなあと・・・。金型製作や組み立ての精度って話ならまあいいんですがね。OEM機って設計と筐体共通で、外装やコーティングだの細部の仕様とかを個々に発注するってことになるんだと思うんですが、こんな部分はスペックには出てきません。この機種もそうでしたが、筒内部の迷光防止の処理なんかはまず最初に手抜きされる部分で、低価格帯のOEM機なんて手がでなくて「そんなの覗かなくたってわかるんだい!!」なんて思っていました。その点、今回、Hinode 5×20-A4を手にしてみて認識を改めました。技術のある大規模なOEMメーカーでも品質管理の暴れっぷりは相当なものと聞きますから、日の出さん、大変だろうなあと・・・。B品とか出るんだろうなあ。

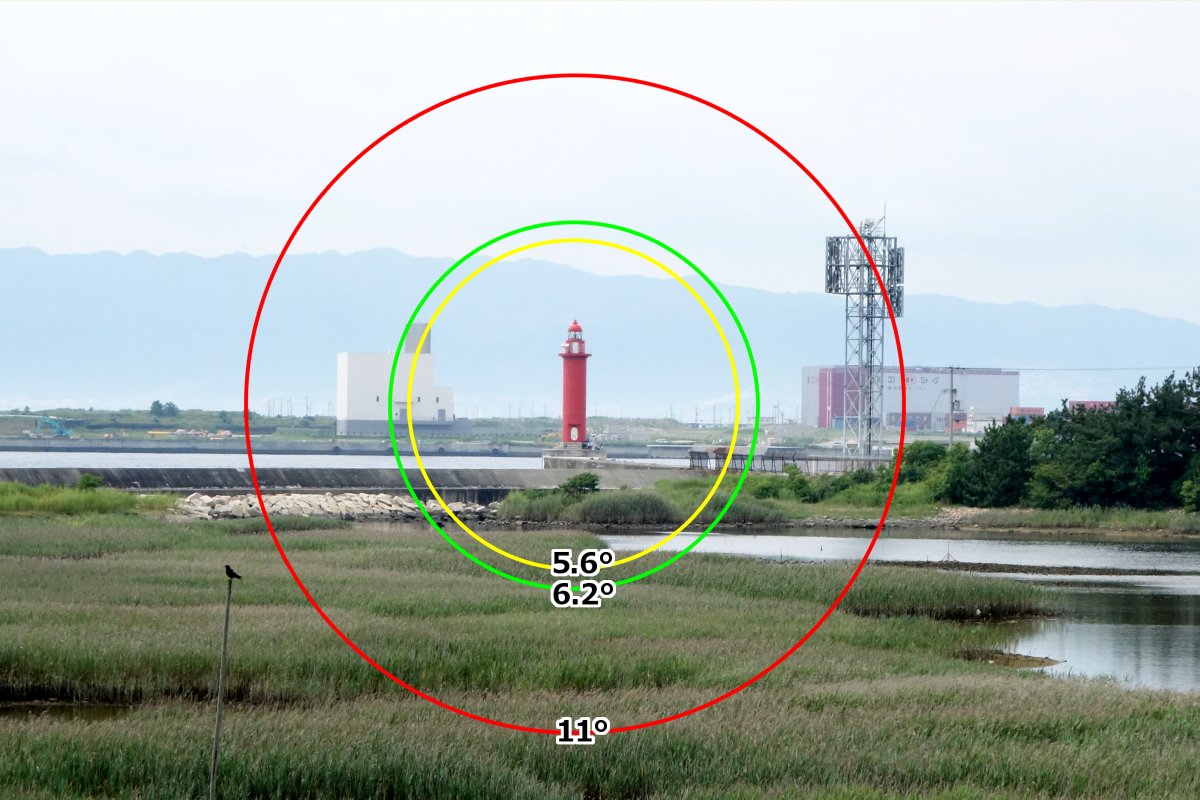

ん~、作図してみると良くわかりますね。数字では概ね2倍ですが、見える範囲は4倍ってのはすごい魅力ですね。

ん~、作図してみると良くわかりますね。数字では概ね2倍ですが、見える範囲は4倍ってのはすごい魅力ですね。